Tachycardie sinusale et tachycardie sinusale inappropriée

Tachycardie sinusale : étiologies, aspects électrocardiographiques, variantes physiologiques et formes pathologiques

- ECG en présence d’une tachycardie sinusale

- Caractéristiques électrocardiographiques distinctives et pièges diagnostiques

- Fréquence cardiaque maximale théorique

- Intervalle de référence et pronostic

- Tachycardie sinusale inappropriée (TSI)

- Tachycardie sinusale au repos et risque cardiovasculaire

- Tachycardie sinusale par réentrée (SANRT)

La tachycardie sinusale constitue la tachyarythmie supraventriculaire la plus fréquente rencontrée en pratique clinique. Elle résulte d’une augmentation du taux de dépolarisation, c’est‑à‑dire de l’automaticité, au niveau du nœud sinusal (situé à la jonction de la veine cave supérieure et de l’oreillette droite). Physiologiquement, cela correspond à une accélération de la pente de dépolarisation diastolique spontanée (phase 4 du potentiel d’action). Concrètement, le nœud sinusal émet des impulsions électriques à une fréquence supérieure à la normale. Comme dans le rythme sinusal physiologique, le tracé ECG montre un rythme régulier avec une onde P positive en dérivation II (indiquant une activation atriale du haut vers le bas et de la droite vers la gauche), mais la fréquence cardiaque est strictement supérieure à 100 battements par minute.

Bien que la tachycardie sinusale soit omniprésente, son diagnostic électrocardiographique précis et son interprétation contextuelle ne sont pas toujours aisés. Elle est souvent le baromètre d’une condition systémique plutôt qu’une pathologie cardiaque primaire. Il est fondamental pour le clinicien de distinguer trois formes de tachycardie sinusale, qui diffèrent de manière significative sur les plans physiopathologique, pronostique et thérapeutique. Ces formes sont les suivantes :

- Tachycardie sinusale normale (physiologique) : L’automaticité, c’est-à-dire le taux de dépolarisation spontanée du nœud sinusal, augmente légitimement pour répondre à une demande métabolique accrue. Cela s’observe lors de l’activité physique, du stress émotionnel, de l’anxiété, de la digestion ou de la grossesse. Ce phénomène résulte d’une modulation du tonus du système nerveux autonome, caractérisée par une stimulation sympathique accrue — via l’activation des récepteurs bêta-adrénergiques — et une levée concomitante du frein vagal (parasympathique).

- Tachycardie sinusale secondaire (réactionnelle) : De nombreuses affections systémiques et agents pharmacologiques peuvent induire une tachycardie sinusale inappropriée à l’état de repos apparent, mais adaptée à un stress physiologique interne. Les causes incluent :

- Causes cardiovasculaires : Insuffisance cardiaque congestive (mécanisme compensateur), ischémie myocardique, infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, péricardite.

- Causes extra-cardiaques : Fièvre, sepsis, anémie, hypovolémie (déshydratation, hémorragie), maladies pulmonaires chroniques (hypoxie, hypercapnie), hyperthyroïdie, phéochromocytome, douleur aiguë.

- Causes toxiques et médicamenteuses : Alcool, sevrage (alcool, opiacés), caféine, nicotine, drogues illicites (cocaïne, amphétamines, ecstasy), médicaments anticholinergiques (atropine, antidépresseurs tricycliques), agonistes bêta‑adrénergiques (salbutamol, dobutamine) et certains inhibiteurs calciques (nifédipine à libération immédiate).

Dans ces situations, la tachycardie sinusale constitue un symptôme sentinelle. La prise en charge impose l’identification systématique et le traitement de la cause déclenchante plutôt que le ralentissement artificiel de la fréquence cardiaque, qui pourrait s’avérer délétère (par exemple, en cas de choc compensé).

- Tachycardie sinusale inappropriée (TSI) : Lorsque toutes les causes physiologiques et secondaires ont été rigoureusement exclues et que l’accélération du rythme persiste sans étiologie apparente, le diagnostic de tachycardie sinusale inappropriée peut être retenu. Il s’agit d’un diagnostic d’exclusion. Ce trouble se définit par une fréquence cardiaque de repos élevée (> 100 bpm) ou une réponse cardiaque disproportionnée à un effort minime, associée à des symptômes invalidants. Cette entité, probablement liée à une dysautonomie ou une hyper-automaticité intrinsèque, a un impact significatif sur la qualité de vie des patients.

La prise en charge globale de la tachycardie sinusale consiste d’abord à rechercher et traiter toute cause secondaire identifiable (correction de l’anémie, traitement de l’hyperthyroïdie, etc.) ou, en l’absence de cause retrouvée, à poser le diagnostic de tachycardie sinusale inappropriée. Pour cette dernière, bien que les preuves de morbi-mortalité soient limitées, l’établissement du diagnostic apporte un bénéfice aux patients en légitimant leurs symptômes et en ouvrant la voie à des thérapies spécifiques (discutées ci‑après).

ECG en présence d’une tachycardie sinusale

La tachycardie sinusale satisfait à l’ensemble des critères du rythme sinusal normal, mais se caractérise par une fréquence cardiaque strictement supérieure à 100 battements par minute chez l’adulte. Les critères électrocardiographiques (ECG) formels sont les suivants :

Critères électrocardiographiques de la tachycardie sinusale

- Rythme cardiaque régulier avec une fréquence ventriculaire supérieure à 100 battements par minute (généralement entre 100 et 160 bpm au repos, pouvant aller plus haut à l’effort jeune).

- Onde P de morphologie constante et « normale », précédant systématiquement chaque complexe QRS. L’axe de l’onde P doit être normal (entre 0° et +90°).

- L’onde P présente une polarité positive en dérivation II, III et aVF, et négative en aVR.

- L’intervalle PR est constant, souvent légèrement raccourci par rapport au rythme de repos du fait de l’amélioration de la conduction dromotrope.

Caractéristiques électrocardiographiques distinctives et pièges diagnostiques

L’analyse fine du tracé permet de différencier la tachycardie sinusale d’autres arythmies. Notez qu’à des fréquences cardiaques élevées (supérieures à 140-150 battements par minute), l’identification des ondes P peut devenir difficile car elles tendent à fusionner avec l’onde T précédente. Notamment lorsque la vitesse de défilement du papier est standard à 25 mm/s ; dans ce cas, l’enregistrement d’une bande de rythme à une vitesse de 50 mm/s ou la réalisation de manœuvres vagales (pour ralentir transitoirement le nœud AV) peut être recommandée pour « démasquer » l’onde P. Recherchez toujours attentivement la présence d’ondes P, car elles peuvent être très discrètes et se manifester uniquement par une légère irrégularité, une encoche ou un pointu excessif du contour de l’onde T.

Contrairement à de nombreuses tachyarythmies supraventriculaires paroxystiques (par exemple, la tachycardie auriculaire focale, la tachycardie jonctionnelle ou le flutter), la tachycardie sinusale se caractérise par un comportement non paroxystique. Elle présente un début et une fin progressifs (« warm-up » et « cool-down »), le patient rapportant souvent une accélération graduelle des palpitations plutôt qu’un « déclic » soudain. Il convient de souligner que le mode d’apparition — brutal ou progressif — constitue un élément diagnostique anamnestique crucial. Un début soudain (on/off) évoque plus volontiers une tachycardie par réentrée intranodale (AVNRT), une tachycardie par réentrée atrioventriculaire (AVRT sur voie accessoire), ou une tachycardie auriculaire. Toutefois, une exception existe : la tachycardie sinusale réentrante (SANRT), qui démarre et s’arrête brusquement.

Sur le plan de la repolarisation, une tachycardie sinusale prolongée peut induire des modifications fonctionnelles, notamment des dépressions du segment ST à l’ECG. Ces sous-décalages du point J sont observables dans toutes les dérivations mais plus fréquemment en V3, V4, V5 et V6. Ces dépressions présentent généralement un segment ST ascendant rapide (aspect taillé à la serpe), qui est moins évocateur d’ischémie qu’un sous-décalage horizontal ou descendant. On peut également noter une diminution de l’amplitude de l’onde T. Ces anomalies électrocardiographiques doivent disparaître rapidement, en quelques minutes, après la résolution de la tachycardie. En cas de persistance, il convient d’évoquer une ischémie myocardique aiguë ou une autre pathologie sous-jacente.

Enfin, la conduction auriculo-ventriculaire est modifiée. La tachycardie sinusale s’accompagne d’une activation sympathique marquée qui exerce un effet dromotrope positif sur le nœud AV, se traduisant par une réduction de l’intervalle PR. Si l’intervalle PR s’allonge paradoxalement alors que la fréquence augmente, cela peut suggérer une pathologie du système de conduction ou un effet médicamenteux.

Fréquence cardiaque maximale théorique

Il est parfois difficile de distinguer une tachycardie sinusale extrême d’autres tachycardies supraventriculaires, telles que le flutter auriculaire à conduction 2:1 (souvent autour de 150 bpm fixes) ou la tachycardie atriale. La fréquence intrinsèque maximale du nœud sinusal est physiologiquement limitée et dépend de l’âge, diminuant progressivement en raison d’une moindre densité des récepteurs bêta-adrénergiques et d’une fibrose sénescente. Ainsi, l’estimation de la fréquence sinusale maximale théorique (FMT) pour un âge donné constitue un critère utile. Une fréquence cardiaque dépassant largement la valeur maximale attendue pour l’âge est peu compatible avec une origine sinusale et doit faire suspecter une tachycardie atriale ou un flutter.

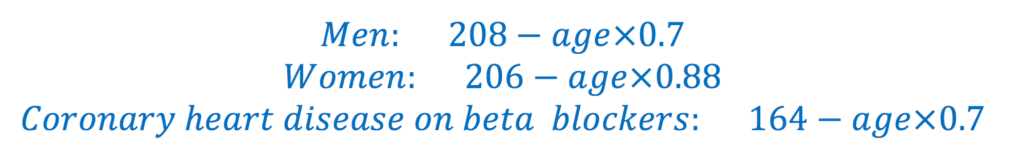

La fréquence maximale de décharge du nœud sinusal peut être estimée à l’aide des formules suivantes :

Il convient de noter qu’à l’effort maximal, la fréquence cardiaque sinusale réelle peut varier de +/- 10 à 15 bpm par rapport à la valeur estimée. Il faut également mentionner l’existence d’une formule adaptée (Brawner) pour estimer la fréquence cardiaque maximale chez les patients traités par bêta‑bloquants, ceux-ci réduisant la compétence chronotrope du nœud sinusal (environ 164 – 0.7 x âge).

Intervalle de référence et pronostic

La limite inférieure classiquement retenue pour définir une tachycardie sinusale est de 100 battements par minute. Toutefois, ce seuil binaire est arbitraire et physiologiquement discutable. Les données épidémiologiques issues d’études observationnelles (telles que l’étude de Framingham ou CORDIS) et d’essais cliniques ont montré une relation linéaire, en forme de « J » ou continue, entre la fréquence cardiaque de repos et la mortalité, avec une augmentation progressive du risque dès que la fréquence dépasse 60 à 70 battements par minute.

Une fréquence cardiaque de repos élevée est un marqueur d’activation neuro-hormonale (sympathique) et un facteur prédictif indépendant majeur de la mortalité globale et cardiovasculaire, notamment chez le patient hypertendu ou coronarien. Cependant, en l’absence de pathologie cardiovasculaire sous-jacente, le seuil clinique de 100 bpm reste la norme pour initier une démarche diagnostique étiologique.

Tachycardie sinusale inappropriée (TSI)

La tachycardie sinusale inappropriée est une entité clinique complexe définie par la présence, au repos, d’une fréquence cardiaque sinusale anormalement élevée (> 100 bpm) ou par une fréquence moyenne sur 24 heures supérieure à 90 bpm, associée à des symptômes pénibles. La caractéristique principale est une réponse cardiaque exagérée à des stimuli physiologiques minimes ou inexistants, persistant de manière chronique.

Les données disponibles suggèrent qu’elle résulte de deux mécanismes principaux : une augmentation intrinsèque de l’automatisme du nœud sinusal (gain de fonction du canal If) et/ou une dysrégulation du système nerveux autonome (baisse du tonus vagal ou hypersensibilité aux catécholamines). Il est crucial de noter que le diagnostic de TSI est un diagnostic d’exclusion : il ne doit être posé qu’après avoir écarté les causes secondaires (thyroïde, anémie, phéochromocytome) et le Syndrome de Tachycardie Orthostatique Posturale (POTS), bien que les deux conditions puissent se chevaucher.

Le profil type du patient est une femme jeune (prédominance féminine marquée), souvent professionnelle de santé. Les symptômes rapportés sont invalidants : palpitations persistantes, pré-syncope, intolérance à l’effort, douleurs thoraciques atypiques, dyspnée, anxiété et fatigue chronique. Contrairement au POTS, la tachycardie est présente même en position couchée, bien qu’elle puisse s’aggraver à l’orthostatisme.

Sur le plan pronostique, il n’existe actuellement aucune preuve solide indiquant une augmentation de la mortalité (mort subite) associée à la tachycardie sinusale inappropriée pure. Cependant, le risque théorique de tachycardiomyopathie (insuffisance cardiaque induite par la fréquence) existe si la fréquence moyenne reste très élevée sur de longues périodes. L’impact est avant tout fonctionnel, altérant sévèrement la qualité de vie.

Traitement de la tachycardie sinusale inappropriée

La prise en charge est délicate et doit être graduelle, car ces patients sont souvent symptomatiques mais hypotendus, rendant les traitements bradycardisants difficiles à tolérer.

- Mesures hygiéno-diététiques : Suppression des excitants (café, thé, alcool, tabac), hydratation adéquate et réentraînement à l’effort aérobie progressif (bien que difficile initialement).

- Traitement pharmacologique :

- Bêta-bloquants : Molécules cardio-sélectives (ex: bisoprolol, métoprolol, aténolol). On commence généralement à faible dose avec une titration prudente (ex: bisoprolol 1.25 mg ou 2.5 mg pour viser 5 à 10 mg selon tolérance tensionnelle).

- Ivabradine : Il s’agit souvent du traitement de choix (hors AMM dans de nombreux pays pour cette indication précise, mais recommandé par les sociétés savantes). Elle diminue la fréquence cardiaque par inhibition sélective du courant If (« funny current ») au niveau du nœud sinusal, sans effet sur la pression artérielle ni sur la contractilité myocardique. Elle peut être utilisée seule ou en association avec un bêta-bloquant.

- Inhibiteurs calciques non-dihydropyridines : Le vérapamil ou le diltiazem peuvent être des alternatives en cas de contre-indication aux bêta-bloquants, mais avec un risque d’hypotension et de constipation.

- Ablation par cathéter : La modulation ou l’ablation du nœud sinusal est réservée aux cas réfractaires sévères en raison du risque de complications (nécessité de pacemaker, paralysie phrénique, sténose veineuse) et d’un taux de récidive élevé.

Tachycardie sinusale au repos et risque cardiovasculaire

Cette section aborde la tachycardie sinusale non pas comme une maladie isolée (TSI), mais comme un facteur de risque au sein de la population générale. Une fréquence cardiaque de repos élevée est corrélée à un risque significativement accru d’hypertension artérielle, de résistance à l’insuline, de dissection aortique, de cardiopathie ischémique, d’insuffisance cardiaque congestive et de mort subite.

L’explication physiopathologique est multifactorielle :

- Augmentation de la consommation d’oxygène (MVO2) : Le cœur travaille plus intensément.

- Réduction de la perfusion coronaire : La perfusion du ventricule gauche se fait essentiellement en diastole. La tachycardie raccourcit préférentiellement la diastole, limitant l’apport en oxygène alors même que la demande augmente.

- Stress mécanique : Augmentation des forces de cisaillement (shear stress) sur l’endothélium vasculaire, favorisant l’athérosclérose.

Approche thérapeutique de la fréquence cardiaque élevée isolée

Chez le patient asymptomatique avec une fréquence cardiaque simplement « haute » (ex: 85-95 bpm) sans cause secondaire, aucun traitement médicamenteux n’est systématiquement recommandé pour la « prévention primaire » par réduction de la fréquence seule. La pierre angulaire de la prise en charge est la modification du mode de vie : la pratique régulière d’une activité physique (endurance) permet, par augmentation du tonus vagal, de réduire significativement la fréquence de repos. Si une hypertension ou une insuffisance cardiaque est associée, l’introduction d’un bêta‑bloquant (comme le bisoprolol 5 à 10 mg) est alors doublement justifiée.

Tachycardie sinusale par réentrée (SANRT)

La tachycardie réentrante du nœud sinusal (SANRT) est une forme rare et distincte d’arythmie. Contrairement à la tachycardie sinusale classique qui est due à une hyper-automaticité, la SANRT résulte d’un circuit de micro-réentrée localisé à l’intérieur même du nœud sinusal ou dans le tissu périnodal.

Ses caractéristiques permettent de la différencier :

- Mode « On-Off » : Elle démarre et s’arrête brusquement (paroxystique), souvent déclenchée par une extrasystole auriculaire, contrairement à l’accélération progressive de la tachycardie sinusale physiologique.

- ECG : L’onde P est morphologiquement identique ou très similaire à celle du rythme sinusal normal, ce qui rend le diagnostic difficile sur un simple tracé 12 dérivations sans observer le début ou la fin de l’arythmie.

- Réponse aux manœuvres vagales : Le massage sinocarotidien ou la manœuvre de Valsalva peuvent interrompre brutalement la SANRT (en bloquant le circuit de réentrée), alors qu’ils ne font que ralentir transitoirement une tachycardie sinusale automatique.

Le traitement de la SANRT symptomatique se rapproche de celui des autres tachycardies supraventriculaires (manœuvres vagales, adénosine, inhibiteurs calciques, bêta-bloquants ou ablation par radiofréquence).