Pré-excitation, tachycardie par réentrée auriculo-ventriculaire (TRAV), syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)

Pré-excitation, tachycardie par réentrée auriculo-ventriculaire et syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)

- Préexcitation

- Modifications secondaires du segment ST et de l’onde T au cours de la préexcitation

- Tachycardie par réentrée auriculo-ventriculaire (TRAV)

- Syndrome de Wolff–Parkinson–White (WPW)

- Tachycardie atrioventriculaire réciproque (TAVR) orthodromique

- Tachycardie atrioventriculaire réciproque antidromique

- Préexcitation et fibrillation auriculaire

- Pronostic et stratification du risque

- Variantes rares de la pré‑excitation

- Tachycardie jonctionnelle réciproque permanente (PJRT ou Syndrome de Coumel)

Préexcitation

Le nœud auriculo-ventriculaire (NAV) et le faisceau de His constituent, en conditions physiologiques normales, la seule voie de conduction électrique perméable entre les oreillettes et les ventricules. L’influx auriculaire doit obligatoirement transiter par le nœud auriculo-ventriculaire, dont la propriété de conduction décrémentielle (ralentissement de la conduction à mesure que la fréquence augmente) induit un délai physiologique essentiel. Ce délai permet le remplissage ventriculaire optimal avant la systole. Les avantages fonctionnels de cette organisation ont été détaillés au chapitre 1. Toutefois, chez certains individus, il existe une connexion électrique anormale, constituée de ponts musculaires, reliant directement le myocarde auriculaire au myocarde ventriculaire. Ces voies, appelées voies accessoires ou faisceaux de Kent, sont des vestiges du développement embryonnaire cardiaque résultant d’une séparation incomplète des anneaux auriculo-ventriculaires. Elles peuvent assurer une conduction antérograde (des oreillettes vers les ventricules), rétrograde (des ventricules vers les oreillettes) ou bidirectionnelle.

Contrairement au tissu nodal, les voies accessoires sont constituées de fibres à réponse rapide (type sodique) et ne présentent pas la conduction décrémentielle caractéristique du nœud auriculo-ventriculaire. Cela implique que toute impulsion les atteignant peut se propager directement et rapidement aux ventricules sans le délai physiologique. Il en résulte une activation (dépolarisation) d’une partie du myocarde ventriculaire plus précoce que la normale, phénomène désigné sous le terme de pré-excitation. Sur l’ECG de surface, ce phénomène se traduit par une triade caractéristique, dont l’association définit le pattern de Wolff-Parkinson-White :

Caractéristiques électrocardiographiques de la pré-excitation

- Intervalle PR court : L’intervalle PR est inférieur à 120 ms (0,12 seconde) chez l’adulte, reflétant le court-circuit du délai nodal.

- Onde delta : La dépolarisation ventriculaire débute au point d’insertion ventriculaire de la voie accessoire. L’influx se propage initialement de proche en proche dans le myocarde ventriculaire non spécialisé (conduction lente) avant que l’influx passant par le NAV n’active le système de His-Purkinje. Sur l’ECG, cela se traduit par un empâtement initial du complexe QRS, dont la pente est moins raide que la portion terminale : c’est l’onde delta.

- Élargissement du QRS (≥ 0,11 – 0,12 s) : L’onde delta étant incluse dans la mesure, la durée totale du complexe QRS est allongée. Le complexe QRS est en réalité une fusion entre l’activation précoce par la voie accessoire et l’activation normale par le système de His-Purkinje.

L’aspect de la pré-excitation peut varier en fonction de la balance entre la conduction nodale et la conduction accessoire. Un tonus vagal élevé (ralentissant le NAV) ou des drogues bradycardisantes majoreront la pré-excitation (complexe QRS plus large), tandis qu’un tonus adrénergique (accélérant le NAV) peut la rendre plus subtile. Chez la majorité des patients, la conduction accessoire peut être intermittente, de sorte que la pré-excitation n’est pas constamment visible sur tous les tracés.

La figure 1 illustre les tracés électrocardiographiques observés lors de la conduction auriculo‑ventriculaire normale, ainsi que ceux enregistrés en situation de pré‑excitation.

Modifications secondaires du segment ST et de l’onde T au cours de la préexcitation

Comme pour le bloc de branche, la préexcitation s’accompagne de troubles secondaires de la repolarisation. La séquence d’activation ventriculaire étant anormale, la séquence de repolarisation l’est également. Le vecteur du segment ST et de l’onde T est généralement discordant (orienté dans le sens opposé) au vecteur principal de l’onde delta et du QRS. Ainsi, une onde delta positive et un QRS prédominant positif seront généralement suivis d’un segment ST discrètement sous-décalé et d’une inversion de l’onde T. L’ECG présenté à la figure 2 illustre clairement l’association entre les ondes delta proéminentes et les altérations secondaires du segment ST-T.

Il est crucial de reconnaître un phénomène fréquent appelé pattern de pseudo-infarctus. Les ondes delta négatives dans certaines dérivations (notamment inférieures II, III, aVF ou antérieures V1-V2) peuvent imiter des ondes Q de nécrose pathologiques. Une analyse attentive de l’intervalle PR court permet d’éviter un diagnostic erroné d’infarctus du myocarde ancien.

Tachycardie par réentrée auriculo-ventriculaire (TRAV)

Les patients porteurs de voies accessoires présentent un risque accru de développer une tachycardie par réentrée auriculo-ventriculaire (TAVR ou AVRT en anglais). Il s’agit d’une tachyarythmie caractérisée par un circuit de réentrée macroscopique anatomiquement défini, impliquant séquentiellement : les oreillettes, le nœud auriculo-ventriculaire, le système His-Purkinje, les ventricules et la voie accessoire. Pour que la réentrée s’initie, une dissociation longitudinale des périodes réfractaires entre le NAV et la voie accessoire est nécessaire, généralement déclenchée par une extrasystole (auriculaire ou ventriculaire).

La TAVR se décline en deux formes cliniques : orthodromique et antidromique (voir figure 3). Dans la forme orthodromique (la plus fréquente), l’onde de réentrée se propage en sens antérograde à travers le nœud auriculo-ventriculaire et rétrograde par la voie accessoire. Dans la forme antidromique (rare), la conduction antérograde s’effectue par la voie accessoire et le retour rétrograde par le nœud auriculo-ventriculaire ou une seconde voie accessoire.

Syndrome de Wolff–Parkinson–White (WPW)

Il est impératif de distinguer le pattern WPW (aspect ECG de pré-excitation chez un individu asymptomatique) du syndrome WPW. Le syndrome de Wolff-Parkinson-White est défini par l’association d’une pré-excitation sur l’ECG de repos ET d’épisodes documentés de tachyarythmie (TAVR ou fibrillation auriculaire). Cette affection présente une prévalence estimée entre 1 et 3 pour 1 000 dans la population générale. Bien que congénitale, elle peut ne se manifester cliniquement qu’à l’adolescence ou à l’âge adulte.

Le comportement de la voie accessoire est variable et obéit à plusieurs règles électrophysiologiques :

- Conduction bidirectionnelle : Si la voie accessoire conduit l’influx de l’oreillette vers le ventricule et inversement, le patient présentera une préexcitation en rythme sinusal (pattern WPW) et sera exposé au risque de TRAV orthodromique (le plus souvent) ou antidromique.

- Conduction antérograde exclusive : Rare, elle donne une préexcitation en rythme sinusal mais ne permet généralement pas la TRAV orthodromique (le bras rétrograde du circuit étant bloqué).

- Conduction rétrograde exclusive (voie cachée) : Dans environ 30 à 40 % des cas, la voie accessoire ne conduit l’influx que des ventricules vers les oreillettes. Il n’y a donc aucune préexcitation (pas d’onde delta, PR normal) sur l’ECG de surface, car l’activation ventriculaire se fait exclusivement par le système normal. Cependant, la voie peut servir de bras rétrograde pour une TRAV orthodromique. On parle de voie accessoire cachée ou dissimulée.

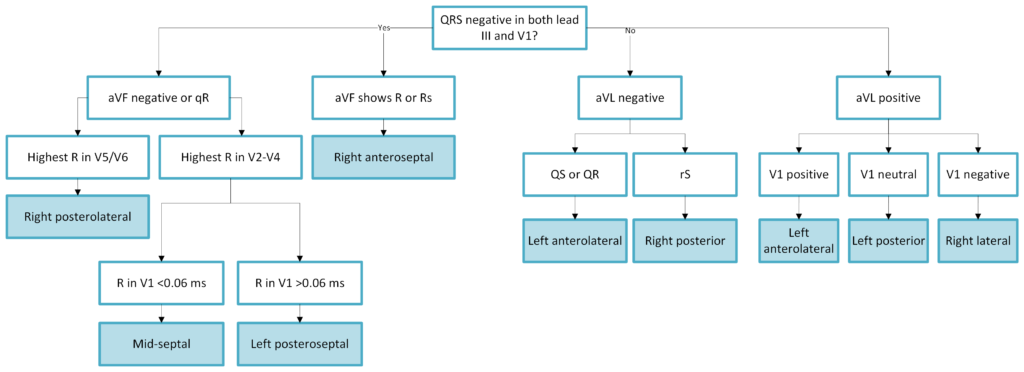

Localisation de la voie accessoire

La localisation précise d’une voie accessoire est une étape clé pour planifier l’ablation par radiofréquence. Les voies peuvent être situées n’importe où le long des anneaux tricuspide ou mitral, à l’exception de la continuité mitro-aortique. Les localisations les plus fréquentes sont :

- Paroi libre du ventricule gauche (latéral gauche) : ~50-55 % des cas.

- Postéro-septale : ~30 % des cas (nécessitant une attention particulière au sinus coronaire).

- Paroi libre du ventricule droit : ~10-15 % des cas (souvent associées à l’anomalie d’Ebstein).

- Antéro-septale : ~3-5 % des cas (proximité dangereuse avec le faisceau de His).

L’analyse de l’ECG 12 dérivations, et particulièrement de la polarité de l’onde delta et du QRS en V1, permet une localisation approximative. Par exemple, une onde delta positive en V1 suggère une voie gauche (le vecteur d’activation va de gauche à droite), tandis qu’une onde delta négative en V1 (aspect de bloc de branche gauche) suggère une voie droite.

Critères électrocardiographiques de préexcitation

- Intervalle PR court (< 120 ms).

- Présence d’une onde delta associée à un élargissement du complexe QRS (≥ 0,11 – 0,12 s).

- Des modifications secondaires du segment ST-T sont fréquemment observées, avec une déviation du segment ST-T orientée à l’opposé de l’onde delta.

La figure 5 (ci-dessous) illustre un tracé électrocardiographique en rythme sinusal présentant un aspect de préexcitation.

Tachycardie atrioventriculaire réciproque (TAVR) orthodromique

L’ETRV orthodromique représente 90 à 95 % des tachycardies associées au WPW. Elle se caractérise par une descente de l’influx via le nœud auriculo‑ventriculaire et le système His‑Purkinje (bras antérograde), et une remontée vers les oreillettes via la voie accessoire (bras rétrograde).

Mécanisme : Elle survient typiquement lorsqu’une extrasystole auriculaire (ESA) survient à un moment critique où la voie accessoire est en période réfractaire (bloquée), mais le NAV est excitable. L’influx descend lentement par le NAV, active les ventricules, et trouve à son arrivée la voie accessoire qui est sortie de sa période réfractaire, permettant une remontée rapide vers l’oreillette. Le circuit est bouclé.

ECG en cas de tachycardie par voie accessoire orthodromique (EAV orthodromique)

- Complexes QRS fins (durée < 120 ms), car l’activation ventriculaire se fait par le système spécialisé. Toutefois, un bloc de branche fonctionnel (aberration de conduction) associé est possible, élargissant le QRS.

- Fréquence ventriculaire régulière, rapide, comprise entre 150 et 250 bpm.

- Onde P rétrograde : Elle est souvent visible car la conduction rétrograde par le faisceau de Kent est rapide. L’onde P apparaît dans le segment ST ou au tout début de l’onde T. Elle est négative dans les dérivations inférieures (II, III, aVF) si la voie est septale ou postéro-septale.

- Intervalle RP : L’intervalle RP est court, mais généralement > 70-90 ms (contrairement à la réentrée intranodale où l’onde P est souvent enfouie dans le QRS ou avec un RP très court < 70 ms). On classe cette tachycardie dans les tachycardies à RP court (RP < PR).

Tachycardie atrioventriculaire réciproque antidromique

L’EAVR antidromique est beaucoup plus rare (5 %). Le circuit tourne en sens inverse : descente par la voie accessoire et remontée par le NAV (ou une autre voie accessoire). L’activation ventriculaire se fait entièrement par la voie accessoire, résultant en une pré-excitation maximale.

ECG en cas de tachycardie atrioventriculaire réciproque (TAVR) antidromique

- Complexes QRS larges (≥ 0,12 s), totalement pré-excités (“monstres” électriques). L’aspect est celui d’une tachycardie à QRS larges, difficile à distinguer d’une tachycardie ventriculaire (TV).

- Fréquence ventriculaire régulière et rapide (150-250 bpm).

- Il est cliniquement plus sûr de traiter une telle tachycardie comme une TV jusqu’à preuve du contraire si le diagnostic n’est pas certain.

Préexcitation et fibrillation auriculaire

La fibrillation auriculaire (FA) complique 20 à 30 % des cas de syndrome de WPW. La survenue d’une FA chez un patient pré-excité constitue une urgence vitale potentielle. En temps normal, le NAV filtre les impulsions auriculaires anarchiques rapides (300-600 bpm). La voie accessoire, elle, peut avoir une période réfractaire très courte et conduire ces impulsions vers le ventricule à des fréquences extrêmement élevées (jusqu’à 300 bpm).

Le tableau ECG est celui d’une tachycardie irrégulière à QRS larges (polymorphes en largeur et amplitude selon le degré de fusion). On parle de « FA pré-excitée ». Le danger immédiat est que la fréquence ventriculaire dépasse les capacités de repolarisation ventriculaire, entraînant une dégénérescence en fibrillation ventriculaire (FV) et un arrêt cardiaque (mort subite). C’est le principal mécanisme de mort subite chez le jeune patient atteint de WPW.

Règle d’or : Tout médicament ralentissant le NAV (Adénosine, Bêta-bloquants, Calcium-bloqueurs, Digoxine) est CONTRE-INDIQUÉ dans la FA pré-excitée, car en bloquant la seule voie freinatrice (le NAV), on favorise la conduction par la voie accessoire rapide, précipitant la FV.

Pronostic et stratification du risque

Chez le patient symptomatique, le risque de récidive d’arythmie est très élevé. Chez le patient asymptomatique (« découverte fortuite de pré-excitation »), le risque de mort subite est faible (environ 1/1000 par an) mais non nul. L’objectif est d’identifier les patients dont la voie accessoire a une période réfractaire courte (capacité de conduction rapide), qui sont les plus à risque en cas de passage en FA.

Stratification du risque chez le patient asymptomatique

Une évaluation est recommandée pour tout patient, notamment les sportifs ou les professions à risque :

- Épreuve d’effort : La disparition brutale de la pré-excitation à l’effort (avec normalisation du PR et du QRS) indique que la voie accessoire a une période réfractaire longue et se bloque lorsque la fréquence cardiaque augmente. C’est un signe de bénignité (faible risque). La persistance de l’onde delta à l’effort maximal justifie des investigations plus poussées.

- Exploration électrophysiologique (EEP) : C’est l’examen de référence pour mesurer la période réfractaire effective de la voie accessoire (PRE-VA). Une PRE-VA < 250 ms ou la déclenchement d'une tachycardie lors de la stimulation classe le patient à "haut risque", justifiant une ablation préventive.

Prise en charge de la préexcitation ventriculaire et du syndrome de WPW

Prise en charge en contexte d’urgence

Tachycardie par réentrée atrioventriculaire (TRAV) orthodromique

Le patient est généralement stable hémodynamiquement.

- Manœuvres vagales : En première intention (Valsalva, massage sino-carotidien). Elles visent à bloquer transitoirement le NAV pour briser la boucle de réentrée.

- Adénosine (Striadyne, Krenosin) : En cas d’échec des manœuvres vagales. L’injection en bolus IV rapide est très efficace. Attention : un matériel de réanimation doit être disponible car l’adénosine peut (rarement) induire une FA, ce qui serait dangereux en cas de voie accessoire à conduction très rapide.

- Autres traitements : Si contre-indication à l’adénosine, inhibiteurs calciques non-dihydropyridines (Diltiazem, Vérapamil) ou bêta-bloquants peuvent être utilisés, uniquement si l’on est certain du diagnostic d’orthodromique (QRS fins).

Tachycardie par réentrée atrioventriculaire (TRAV) antidromique

Cette tachycardie à QRS larges doit être gérée avec prudence.

- Si le patient est instable : Cardioversion électrique synchronisée immédiate.

- Si le diagnostic est certain (antécédent connu) : L’amiodarone, la procaïnamide ou l’ibutilide sont préférables. Les bloqueurs du nœud AV doivent être utilisés avec une extrême précaution, voire évités.

Fibrillation auriculaire pré-excitée (Urgence absolue)

Contre-indication formelle aux bloqueurs du NAV (Adénosine, Bêta-bloquants, Digoxine, Vérapamil/Diltiazem).

- Instabilité hémodynamique : Cardioversion électrique immédiate (choc électrique externe).

- Stabilité hémodynamique : Contrôle pharmacologique du rythme par des antiarythmiques de classe I (Procaïnamide, Flécaïnide) ou III (Ibutilide, Amiodarone). Le procaïnamide IV est souvent le choix privilégié car il ralentit la conduction dans la voie accessoire.

Prise en charge à long terme (Curative)

L’ablation par radiofréquence (ou cryoablation) par cathéter est le traitement de choix (Classe I) pour tous les patients symptomatiques. Le taux de succès est supérieur à 95 %, avec un faible risque de complications (risque principal : bloc auriculo-ventriculaire si la voie est proche du faisceau de His, para-hisienne ou antéro-septale).

Pour les patients refusant l’ablation ou en attente d’intervention, un traitement médicamenteux par bêta-bloquants, vérapamil (si pas de préexcitation majeure au repos) ou antiarythmiques de classe Ic (Flécaïnide, Propafénone) associés à un bêta-bloquant peut être proposé, sous réserve d’absence de cardiopathie structurelle.

Variantes rares de la pré‑excitation

Syndrome de Lown‑Ganong‑Levine (LGL)

Historiquement défini par un PR court (< 120 ms), des QRS normaux (pas d'onde delta) et des tachycardies. Ce terme est aujourd'hui considéré comme obsolète. La plupart de ces patients présentent en réalité une conduction nodale accélérée ou des voies accessoires cachées, et non une connexion anatomique spécifique type "James fibers".

Fibres de Mahaim

Il s’agit de voies accessoires atypiques, souvent nodoventriculaires ou fasciculoventriculaires (reliant l’oreillette droite ou le NAV à la branche droite distale). Elles ont la particularité d’avoir des propriétés décrémentielles (conduction lente) et conduisent uniquement en antérograde. Cliniquement, elles provoquent des tachycardies antidromiques à QRS larges avec un retard gauche (aspect retard gauche), souvent confondues avec des TV.

Tachycardie jonctionnelle réciproque permanente (PJRT ou Syndrome de Coumel)

C’est une forme particulière de TAVR orthodromique, souvent incessante, observée chez l’enfant et le jeune adulte. Elle est due à une voie accessoire postéro-septale à conduction rétrograde lente et décrémentielle. L’ECG montre une tachycardie à QRS fins avec un RP long (RP > PR), et des ondes P négatives en II, III, aVF. Le caractère incessant de la tachycardie peut conduire à une cardiomyopathie rythmique (insuffisance cardiaque), réversible après ablation de la voie.