Stimulation cardiaque de base, fonctions et réglages des stimulateurs cardiaques

Seuil de stimulation

Comme nous l’avons vu précédemment, le myocarde peut être excité par des stimuli électriques externes qui amènent les cellules au seuil. Le seuil de stimulation est la quantité minimale d’énergie nécessaire pour atteindre le seuil et provoquer un potentiel d’action propagé (capture). L’intensité du stimulus électrique est décrite par son amplitude (mesurée en volts) et sa durée (mesurée en millisecondes). La relation entre ces deux paramètres suit une courbe exponentielle hyperbolique, connue sous le nom de courbe intensité-durée (ou force-durée). Deux concepts clés en découlent : la rhéobase (voltage minimal requis pour stimuler à une durée d’impulsion infinie) et la chronaxie (durée d’impulsion requise pour stimuler à deux fois la rhéobase).

L’amplitude et la durée de l’impulsion doivent être optimisées pour assurer la dépolarisation tout en minimisant la consommation de la batterie. Cliniquement, il est impératif de programmer une marge de sécurité adéquate pour prévenir la perte de capture due aux fluctuations physiologiques (sommeil, repas, déséquilibre électrolytique) ou médicamenteuses. La règle générale consiste à programmer une amplitude de sortie égale à deux fois le seuil de stimulation (marge de 100 %) ou, moins fréquemment, une durée d’impulsion égale à trois fois le seuil de durée. Les amplitudes sont normalement inférieures à 1,5 V et la durée de l’impulsion (largeur) est généralement fixée à 0,4 ou 0,5 ms pour un seuil chronique stable.

La relation entre le courant (I), la tension (V) et la résistance (R, ou plus précisément l’impédance dans un circuit biologique complexe) est décrite par la loi d’Ohm :

V = I × R

Les stimulateurs cardiaques génèrent une tension constante (V). Le courant délivré par le générateur d’impulsions peut être calculé comme suit :

I = V/R

Étant donné que la tension (V) est constante et que l’épuisement de la batterie doit être réduit au minimum, la plupart des stimulateurs cardiaques utilisent des sondes à forte impédance (400 à 1200 Ω). Plus la résistance de la sonde est élevée, plus le courant drainé est faible, ce qui prolonge la durée de vie du dispositif. Il convient de noter que l’interface électrode-tissu subit une maturation au fil du temps : le seuil « aigu » (lors de l’implantation) est souvent bas, augmente lors de la phase inflammatoire (quelques semaines), puis se stabilise à une valeur « chronique ».

Paramètres du logiciel et algorithmes automatiques

Le logiciel du stimulateur cardiaque comprend des algorithmes sophistiqués et des réglages préprogrammés, qui peuvent être adaptés aux besoins hémodynamiques et électrophysiologiques du patient. La programmation s’effectue à l’aide d’un dispositif externe (programmateur) qui communique par télémétrie (RF ou inductive) avec le stimulateur cardiaque. Il est possible d’ajuster un large éventail de paramètres. Ces réglages comprennent la fréquence de base du stimulateur cardiaque (la fréquence cardiaque la plus basse autorisée), le comportement du stimulateur à faible et à forte fréquence cardiaque, ainsi que les délais auriculo-ventriculaires.

Les stimulateurs cardiaques modernes sont dotés d’algorithmes qui optimisent la fonction et la sécurité. Une avancée majeure est la gestion automatique de la capture (Auto-Capture), une fonction qui réévalue en permanence le seuil de stimulation battement par battement ou périodiquement. Si une perte de capture est détectée, le dispositif délivre immédiatement une impulsion de secours à haute énergie et ajuste automatiquement la sortie pour maintenir la capture avec une marge de sécurité minimale mais suffisante, optimisant ainsi considérablement la longévité de la batterie.

Fonctions du stimulateur cardiaque

Les fonctions d’un stimulateur cardiaque dépendent du logiciel, du matériel et de la programmation. Les systèmes de stimulateurs cardiaques les plus simples se composent d’un générateur d’impulsions et d’une sonde, située soit dans l’oreillette droite, soit dans le ventricule droit. Ces systèmes sont appelés systèmes à chambre unique. De nos jours, la plupart des stimulateurs cardiaques implantés pour des blocs auriculo-ventriculaires sont des systèmes double chambre, ce qui signifie que deux sondes sont utilisées : une dans l’oreillette et une dans le ventricule. Les systèmes à double chambre offrent la possibilité de détecter et de stimuler à la fois les oreillettes et les ventricules, préservant ainsi le synchronisme AV. Une alternative technologique récente est le stimulateur sans sonde (leadless), une capsule autonome implantée directement dans le ventricule droit, éliminant les complications liées aux loges et aux sondes transveineuses.

Détection (Sensing)

Le stimulateur cardiaque doit être capable de « voir » l’activité électrique cardiaque pour ne pas entrer en compétition avec elle. La fonction de détection permet d’enregistrer l’activité cardiaque intrinsèque et d’y répondre (inhibition ou déclenchement). Plus précisément, les stimulateurs cardiaques détectent les signaux électriques locaux générés par la dépolarisation cellulaire à proximité de l’électrode. Les dépolarisations sont représentées par l’onde P (sonde auriculaire) et le complexe QRS (sonde ventriculaire). Les ondes T reflètent la repolarisation et ne doivent pas être détectées par le stimulateur cardiaque, sous peine de provoquer une double comptage.

La détection est utilisée pour gérer le timing des impulsions. L’inhibition de la stimulation est appropriée en cas d’activité cardiaque intrinsèque adéquate ; la présence d’une activité auriculaire ou ventriculaire spontanée doit remettre à zéro les chronomètres du stimulateur. Cependant, la détection d’une activité auriculaire spontanée (ondes P) sans activité ventriculaire subséquente (QRS) doit déclencher un délai AV programmé, à l’issue duquel une stimulation ventriculaire sera délivrée si la conduction spontanée n’a pas eu lieu.

Pour assurer une fonction correcte, le stimulateur doit filtrer les signaux. Il doit détecter les courants de dépolarisation en champ proche (P ou QRS) tout en ignorant les courants de repolarisation (ondes T), les myopotentiels (muscles pectoraux) et les courants en champ lointain (Far-field), comme l’onde R vue par la sonde auriculaire. La sonde auriculaire est généralement réglée pour enregistrer des signaux d’une sensibilité de 0,5 à 4 mV. La sonde ventriculaire est réglée pour une sensibilité de 2 à 10 mV. Une marge de sécurité de détection d’au moins 2 à 3 fois l’amplitude du signal intrinsèque est recommandée pour éviter la sous-détection (le pacemaker ne voit pas le rythme du patient et stimule de manière asynchrone, avec un risque pro-arythmique). À l’inverse, une sensibilité trop élevée peut entraîner une surdétection (oversensing) de bruits parasites, causant une inhibition inappropriée et des pauses potentiellement syncopales.

Comme discuté dans le chapitre précédent, la délivrance des impulsions de stimulation peut être bipolaire ou unipolaire. La détection peut également être bi- ou unipolaire. En général, la détection est plus précise et plus fiable avec la configuration bipolaire, car elle réduit considérablement le risque de surdétection des myopotentiels et des interférences électromagnétiques externes, le « champ de vision » de l’antenne étant réduit à la distance millimétrique entre l’électrode distale et l’anneau proximal.

Fréquence de base

La fréquence de base est la fréquence cardiaque la plus basse autorisée par le stimulateur cardiaque ; l’activité cardiaque intrinsèque inférieure à la fréquence de base déclenche la stimulation. La fréquence de base est généralement fixée à 60 battements/min, ce qui signifie que le stimulateur n’attendra que 1 000 ms après chaque dépolarisation avant de délivrer une impulsion. Les dépolarisations spontanées survenant dans les 1 000 ms inhibent le stimulateur cardiaque et réinitialisent le cycle.

Déclenchement et gestion des arythmies

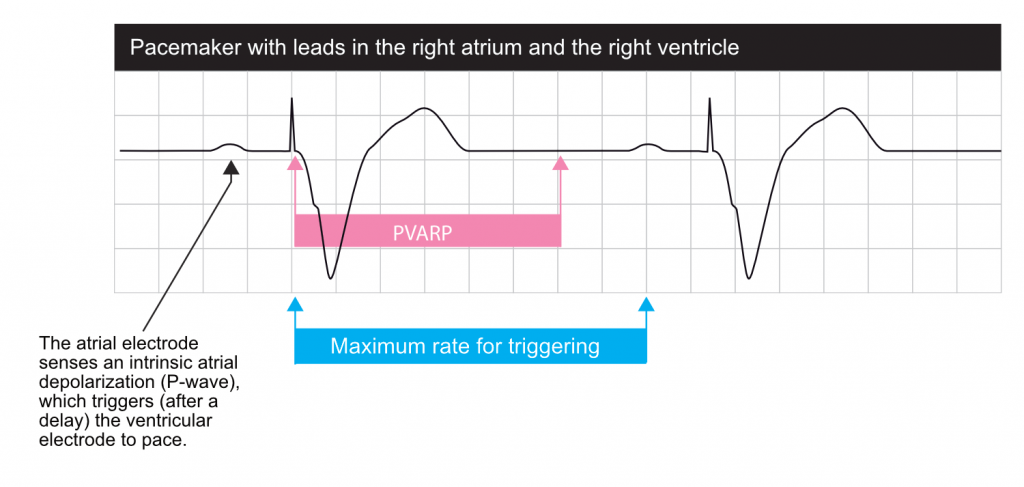

Le stimulateur cardiaque double chambre fonctionne souvent en mode « suiveur » : il rythme le ventricule en réponse à une activité auriculaire intrinsèque détectée. Lorsqu’il détecte une onde P, le stimulateur cardiaque déclenche un délai AV (similaire à l’intervalle PR) et stimule le ventricule à la fin de ce délai si aucun QRS spontané n’apparaît. Le déclenchement permet aux ventricules de suivre l’activité auriculaire physiologique et d’adapter le débit cardiaque à l’effort (compétence chronotrope sinusale).

Cependant, le déclenchement peut devenir inapproprié dans les situations suivantes :

- Pendant une tachyarythmie supraventriculaire (par exemple, fibrillation auriculaire ou flutter) : le stimulateur cardiaque peut interpréter ces ondes pathologiques rapides comme une activité sinusale et tenter de stimuler les ventricules à haute fréquence, ce qui est délétère.

- En cas de tachycardie par réentrée électronique (PMT) : Si une dépolarisation ventriculaire (stimulée ou spontanée) remonte de façon rétrograde vers les oreillettes via le nœud AV, elle peut être détectée par la sonde auriculaire. Le stimulateur interprète cela comme une onde P sinusale et déclenche une stimulation ventriculaire, créant une boucle de réentrée sans fin maintenue par le dispositif.

Pour éviter un déclenchement inapproprié, le stimulateur cardiaque dispose de mécanismes de protection sophistiqués :

- PVARP (Post-Ventricular Atrial Refractory Period) : Il s’agit d’une période réfractaire auriculaire post-ventriculaire. La détection auriculaire est rendue réfractaire (le stimulateur « voit » le signal mais ne l’utilise pas pour déclencher un délai AV) à partir du début de l’événement ventriculaire jusqu’à une certaine période après (souvent 250-300 ms). Si l’impulsion ventriculaire remonte dans les oreillettes pendant la PVARP (conduction rétrograde), l’électrode auriculaire classe l’événement comme réfractaire et ne déclenche pas de stimulation ventriculaire, empêchant ainsi les PMT.

- Fréquence maximale (Upper Tracking Rate) : Le stimulateur cardiaque est programmé avec une limite de suivi maximale (ex: 130 bpm). Si la fréquence auriculaire dépasse cette limite, le stimulateur adoptera un comportement de type Wenckebach électronique (allongement progressif du délai AV) ou de bloc 2:1 pour ne pas stimuler le ventricule au-delà de la fréquence de sécurité.

- Commutateur de mode (Mode Switch) : C’est une fonction cruciale pour les patients souffrant de fibrillation auriculaire paroxystique. Si la fréquence auriculaire dépasse un seuil de déclenchement (par exemple 180 bpm) pendant un certain nombre de cycles, le stimulateur se désynchronise automatiquement des oreillettes. Il passe d’un mode de suivi (DDD) à un mode non-suiveur (DDI ou VVI), empêchant la transmission de l’arythmie auriculaire aux ventricules. Lorsque l’arythmie cesse, le stimulateur repasse automatiquement en mode DDD.

Code NBG et Mode de stimulation

Le mode de stimulation est normalisé par le code NBG (NASPE/BPEG Generic), une abréviation composée de 3 à 5 lettres décrivant le fonctionnement du dispositif. Ces lettres indiquent, dans l’ordre :

- La chambre stimulée : O (aucune), A (oreillette), V (ventricule) ou D (double, oreillettes et ventricules).

- La chambre détectée : O (aucune), A (oreillette), V (ventricule) ou D (double, oreillettes et ventricules).

- Réponse aux événements détectés : O (aucune), I (inhibée), T (déclenchée) ou D (double, inhibée et déclenchée).

- Réactivité au rythme (Asservissement) : O (aucune) ou R (Rate responsive – modulation de fréquence à l’effort).

- Stimulation multisite : O (aucune), A, V ou D. (Utilisé pour la resynchronisation cardiaque, bien que souvent omis dans la description standard).

Si le stimulateur cardiaque n’est pas sensible à la fréquence, la quatrième lettre peut être omise.

Exemple : Un stimulateur DDDR :

D = Double stimulation (oreillettes et ventricules).

D = Double détection (oreillettes et ventricules).

D = Double réponse (inhibition sur événement spontané, déclenchement du délai AV sur onde P détectée).

R = Rate responsive (la fréquence de stimulation augmente automatiquement lors de l’activité physique grâce à un capteur).

Dans la pratique clinique, les modes DDD (bloc AV avec fonction sinusale normale), VVI (fibrillation auriculaire permanente avec bradycardie) et AAI (dysfonction sinusale pure sans trouble de conduction AV) sont les plus courants.

Stimulation asynchrone

Un stimulateur cardiaque réglé sur AOO stimule dans l’oreillette mais n’a pas de détection. Un tel stimulateur stimule à une fréquence fixe, indépendamment de l’activité cardiaque intrinsèque. Il s’agit d’une stimulation asynchrone. De même, le VOO fournit une stimulation asynchrone dans le ventricule, et le DOO dans les deux chambres.

La stimulation asynchrone est rarement utilisée en programmation permanente car elle comporte un risque de stimulation pendant la période vulnérable de la repolarisation (phénomène R-sur-T), pouvant induire une fibrillation ventriculaire. Elle est cependant utile lors d’interventions chirurgicales avec bistouri électrique (pour éviter l’inhibition par interférences) ou lorsque la batterie est en fin de vie. L’application d’un aimant sur le boîtier force temporairement ce mode (voir ci-dessous).

Systèmes courants à chambre unique

Le stimulateur cardiaque AAI (ou AAIR) est indiqué dans la maladie du nœud sinusal avec conduction AV intacte. L’électrode unique stimule et détecte dans l’oreillette. Le stimulateur est inhibé par l’onde P spontanée. C’est un mode physiologique qui préserve la séquence d’activation normale.

Le stimulateur VVI (ou VVIR) stimule et détecte uniquement dans le ventricule. Il est indiqué principalement en cas de fibrillation auriculaire permanente avec réponse ventriculaire lente. Si une onde R spontanée est détectée, la stimulation est inhibée. Attention, l’utilisation du mode VVI chez un patient en rythme sinusal peut provoquer le syndrome du pacemaker : la perte de la synchronisation AV et la contraction auriculaire contre des valves auriculo-ventriculaires fermées (conduction rétrograde) entraînent une augmentation de la pression auriculaire, des ondes « a » canon veineuses, une hypotension et un malaise général.

Système à deux chambres

Le système à deux chambres le plus courant est le DDD. Il assure la synchronisation auriculo-ventriculaire, ce qui optimise le remplissage ventriculaire (contribution auriculaire) et maintient une hémodynamique physiologique. Ce stimulateur fonctionne selon quatre états logiques principaux :

- Détection atriale / Détection ventriculaire (AS-VS) : Inhibition totale (rythme spontané).

- Détection atriale / Stimulation ventriculaire (AS-VP) : Mode suiveur (P-synchrone).

- Stimulation atriale / Détection ventriculaire (AP-VS) : Stimulation auriculaire avec conduction AV intacte.

- Stimulation atriale / Stimulation ventriculaire (AP-VP) : Stimulation séquentielle complète.

Le stimulateur DDI est un mode double chambre sans fonction de suivi (pas de déclenchement ventriculaire sur détection auriculaire). Il est souvent utilisé comme mode de repli lors du commutateur de mode (Mode Switch) en cas de tachyarythmie atriale, ou chez les patients avec des tachycardies atriales fréquentes pour éviter des changements de mode incessants.

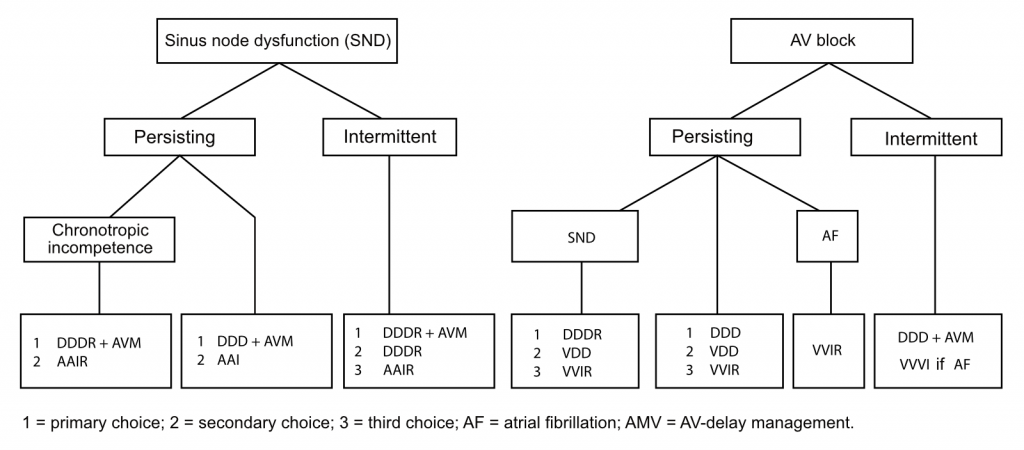

Le choix d’un stimulateur cardiaque dépend de la pathologie sous-jacente. L’organigramme suivant résume les recommandations actuelles.

Fonctions accessoires et physiologiques

Gestion du retard AV et promotion de la conduction intrinsèque

Les stimulateurs cardiaques modernes permettent d’ajuster le délai AV de manière dynamique (AV Delay Hysteresis ou algorithmes de type MVP/Rythmiq). L’objectif est de privilégier la conduction intrinsèque du patient autant que possible, car la stimulation ventriculaire droite apexienne induit un asynchronisme de contraction ventriculaire délétère à long terme. Le délai AV programmé s’allonge périodiquement pour rechercher une conduction spontanée. De plus, le délai AV s’adapte à la fréquence : il se raccourcit physiologiquement à l’effort pour optimiser le temps de remplissage diastolique.

Réactivité à la fréquence cardiaque (Asservissement)

La fréquence cardiaque doit augmenter pendant l’exercice pour accroître le débit cardiaque. Si le nœud sinusal est incompétent (incompétence chronotrope), un capteur est nécessaire. Les capteurs les plus courants sont :

- Accéléromètres : Détectent le mouvement et les vibrations corporelles. Réponse rapide mais insensible aux efforts isométriques ou au stress émotionnel.

- Capteurs de ventilation minute (MV) : Mesurent l’impédance transthoracique qui varie avec la respiration. Réponse plus physiologique et proportionnelle à la charge métabolique, mais avec une latence plus importante.

Les stimulateurs haut de gamme combinent souvent ces deux capteurs (Dual Sensor) pour une réponse optimale.

Hystérésis de fréquence

Le but de l’hystérésis de fréquence est de favoriser le rythme sinusal spontané, même s’il est légèrement lent. L’hystérésis implique que le stimulateur cardiaque accepte que la fréquence cardiaque tombe à un certain niveau en dessous de la fréquence de base (par exemple 50 bpm pour une base à 60 bpm) avant de stimuler. Une fois la stimulation déclenchée, elle se fait à la fréquence de base (60 bpm). Périodiquement, le stimulateur abaisse sa fréquence pour « chercher » le rythme spontané.

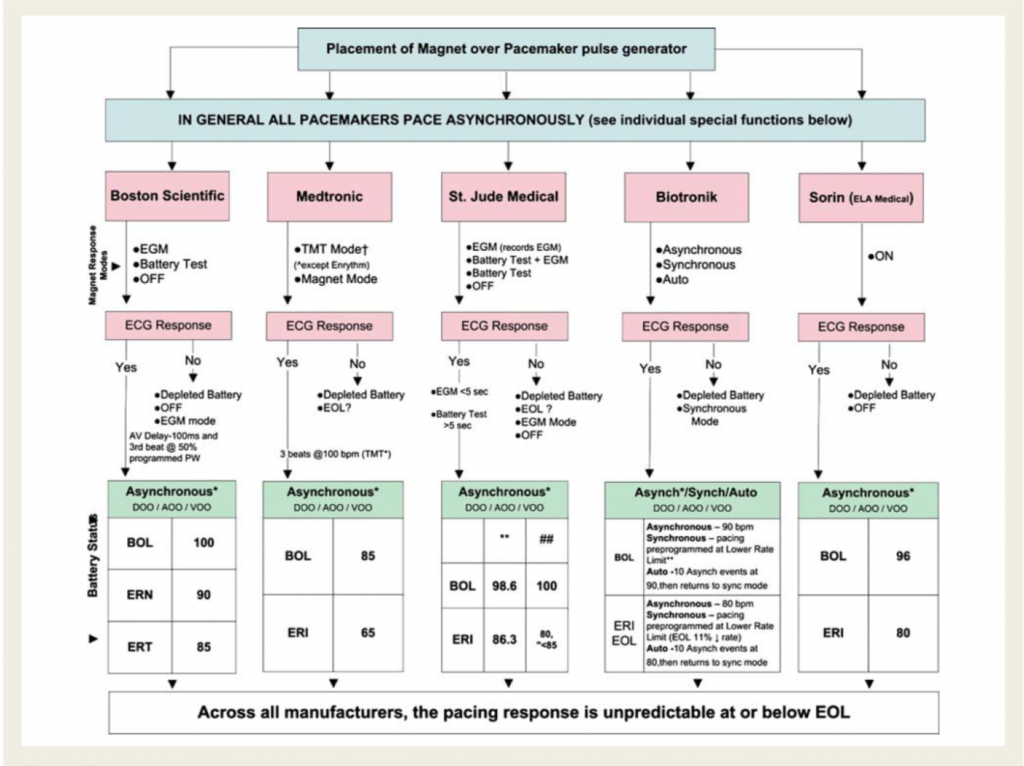

Effet magnétique

Le fait de placer un aimant sur le boîtier du stimulateur ferme un interrupteur magnétique interne (Reed switch). En général, cela force le stimulateur en mode asynchrone (VOO, AOO ou DOO) à une fréquence fixe appelée « fréquence aimant » (souvent 85, 90 ou 100 bpm selon la marque). C’est un test clinique fondamental :

- Il permet de vérifier la capture (si le patient a un rythme propre inférieur à la fréquence aimant).

- Il indique l’état de la batterie : lorsque la batterie approche de l’épuisement (ERI – Elective Replacement Indicator), la fréquence sous aimant chute (par exemple de 85 à 65 bpm), signalant la nécessité de prévoir le remplacement du boîtier.

Stimulation biventriculaire : CRT

La thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT) utilise un stimulateur biventriculaire pour corriger l’asynchronisme électromécanique. Ce mode est spécifiquement indiqué chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque symptomatique (NYHA II-IV) avec une fraction d’éjection du ventricule gauche altérée (généralement ≤ 35 %) et des troubles de conduction intraventriculaire, typiquement un bloc de branche gauche large (QRS > 130-150 ms).

Dans le bloc de branche gauche, la paroi latérale du ventricule gauche se contracte très tardivement par rapport au septum. Cette désynchronisation réduit l’efficacité de la pompe cardiaque. Dans les systèmes CRT, une troisième sonde est introduite via l’oreillette droite dans le sinus coronaire pour stimuler l’épicarde du ventricule gauche (figure 5). En stimulant simultanément (ou avec un léger décalage programmable V-V) le ventricule droit et le ventricule gauche, la CRT fusionne les fronts d’activation, affine le complexe QRS et rétablit une contraction synchrone. Les bénéfices cliniques sont majeurs : amélioration des symptômes, réduction des hospitalisations et augmentation de la survie.

Il est fréquent d’associer la fonction de resynchronisation à un défibrillateur implantable (CRT-D) chez les patients à haut risque de mort subite par arythmie ventriculaire.