Dérivations de l’électrocardiogramme : principes fondamentaux et applications cliniques

- Fondements électrophysiologiques des dérivations de l’électrocardiogramme

- Électrocardiogramme (ECG) à 12 dérivations

- Grille de l’ECG et calibration

- Dérivation des tracés électrocardiographiques

- Plans anatomiques et dérivations électrocardiographiques

- Principes des dérivations périphériques (Membres)

- Les dérivations électrocardiographiques I, II et III (Bipolaires)

- Les dérivations électrocardiographiques aVR, aVL et aVF (Unipolaires augmentées)

- Les dérivations thoraciques (dérivations précordiales)

- Présentation des dérivations : Séquence de Cabrera

- Dérivations électrocardiographiques supplémentaires

- Systèmes alternatifs et modifications

- Système de Mason-Likar

- Systèmes de dérivations ECG réduites et orthogonaux

- Système EASI

Avant d’aborder les dérivations électrocardiographiques (ECG) et les différents systèmes de dérivation, il est primordial de préciser la distinction sémantique et physique entre électrodes et dérivations. Une électrode est un capteur conducteur (transducteur) appliqué à la surface cutanée, permettant de détecter les potentiels électriques ioniques générés par l’activité cardiaque et de les convertir en un signal électrique mesurable. Une dérivation ECG, quant à elle, correspond à la représentation graphique vectorielle de cette activité électrique, obtenue par l’analyse combinée des signaux recueillis par un couple d’électrodes ou une combinaison complexe de celles-ci. En d’autres termes, chaque dérivation est une « fenêtre » d’observation calculée à partir des différences de potentiel mesurées entre deux points définis du champ électrique cardiaque. L’ECG standard, dit « à 12 dérivations » car il comporte 12 tracés distincts (points de vue spatiaux), est enregistré à l’aide de 10 électrodes physiques (4 périphériques et 6 précordiales). Ces 12 dérivations se répartissent en deux groupes : les dérivations des membres (plan frontal) et les dérivations thoraciques ou précordiales (plan horizontal). Le présent chapitre décrit en détail les principes biophysiques et les implications cliniques des dérivations ECG. Il convient de noter que l’usage des termes anglais « unipolar leads » et « bipolar leads » est souvent source de confusion ; techniquement, toutes les dérivations ECG mesurent une différence de potentiel et sont donc fondamentalement bipolaires. La distinction réside dans le fait que les dérivations dites « unipolaires » comparent une électrode exploratrice à une référence virtuelle (borne centrale) dont le potentiel est proche de zéro.

Fondements électrophysiologiques des dérivations de l’électrocardiogramme

L’activité cardiaque repose sur des flux ioniques transmembranaires. Le déplacement de ces particules chargées génère un courant électrique. En électrocardiographie, ces particules correspondent principalement aux ions intracellulaires et extracellulaires, tels que le sodium (Na⁺), le potassium (K⁺) et le calcium (Ca²⁺). Le passage séquentiel de ces ions à travers les canaux des membranes cellulaires orchestre les phases de dépolarisation (activation) et de repolarisation (récupération), tandis que leur transfert intercellulaire rapide via les jonctions communicantes (gap junctions) assure la propagation coordonnée de l’onde de dépolarisation au sein du syncytium myocardique.

Le cœur peut être modélisé comme un générateur de dipôles électriques. Des différences de potentiel électrique apparaissent lorsque l’influx se propage, créant un front d’onde séparant le tissu dépolarisé (négatif) du tissu au repos (positif). En électrocardiographie, la différence de potentiel correspond à la variation de voltage mesurée entre deux points distincts du champ électrique corporel. Ainsi, l’ECG n’enregistre pas le potentiel d’action d’une seule cellule, mais la sommation spatio-temporelle des vecteurs électriques générés par l’ensemble de la masse myocardique.

Le corps humain agit comme un conducteur de volume. Les courants électriques générés par le cœur sont transmis jusqu’à la surface cutanée à travers les tissus et les fluides environnants (médiastin, poumons, muscles, tissu adipeux) qui possèdent des résistivités variables. En plaçant des électrodes à la surface de la peau, il est possible de capter ces signaux atténués. L’électrocardiographe (ECG) compare, amplifie et filtre ces différences de potentiel, puis restitue les résultats sous forme de dérivations électrocardiographiques. La qualité du signal dépendra de l’interface peau-électrode, de l’impédance des tissus interposés (l’obésité ou l’emphysème peuvent réduire le voltage perçu) et de la position exacte des capteurs.

Électrocardiogramme (ECG) à 12 dérivations

De nombreux systèmes et configurations de dérivations électrocardiographiques ont été historiquement évalués, mais l’électrocardiogramme (ECG) standard à 12 dérivations demeure le « Gold Standard » international. L’ECG à 12 dérivations offre une couverture spatiale du myocarde permettant une localisation précise des zones ischémiques ou lésionnelles. Il convient de souligner que la quasi-totalité des algorithmes décisionnels en cardiologie — notamment les critères de reperfusion dans l’infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST (STEMI) — ont été validés sur ce format standard.

L’électrocardiogramme à 12 dérivations enregistre douze vues distinctes de l’activité électrique à partir de dix électrodes physiques :

1. Trois dérivations bipolaires des membres (I, II, III) : Elles mesurent la différence de potentiel directe entre deux électrodes périphériques.

2. Trois dérivations unipolaires augmentées des membres (aVR, aVL, aVF) : Elles utilisent une électrode exploratrice unique comparée à une référence composite (borne de Goldberger).

3. Six dérivations précordiales (V1 à V6) : Elles explorent le plan horizontal, utilisant le terminal central de Wilson comme référence.

À tout moment du cycle cardiaque, l’ensemble des dérivations de l’ECG enregistre le même événement électrique instantané (le vecteur cardiaque moyen), mais selon des axes d’observation (angles solides) différents. Ainsi, un vecteur se dirigeant vers la gauche et le bas produira une onde positive en DI et aVF, mais négative en aVR. Dans certaines situations cliniques, comme le diagnostic d’une fibrillation atriale, une seule dérivation de rythme (souvent DII ou V1) peut suffire. En revanche, l’évaluation de modifications morphologiques subtiles, telles que l’ischémie myocardique régionale, l’hypertrophie ventriculaire ou les blocs de branche, exige une analyse tridimensionnelle fournie par l’intégration des 12 pistes. L’ECG standard représente un compromis optimal entre sensibilité diagnostique et faisabilité clinique. L’utilisation de cartes de surface corporelle (Body Surface Mapping) comportant 80 à 120 électrodes améliore la sensibilité pour les infarctus postérieurs ou du ventricule droit, mais reste confinée à la recherche en raison de sa complexité.

Grille de l’ECG et calibration

L’électrocardiographe enregistre un tracé distinct pour chaque dérivation sur un papier millimétré standardisé ou un écran numérique calibré. L’axe vertical (Y) représente la tension (amplitude), tandis que l’axe horizontal (X) correspond au temps. Le papier est structuré en petites cases délimitées par des lignes fines et en grandes cases délimitées par des lignes épaisses. Chaque petite case mesure 1 mm de côté.

Étalonnage standard :

Gain (Voltage) : 10 mm/mV. Une déflexion verticale de 10 mm correspond à 1 mV (soit 1 mm = 0,1 mV).

Implication clinique : En cas de complexes QRS de très grande amplitude (ex: hypertrophie ventriculaire gauche sévère) dépassant les limites du papier, le gain peut être réduit à 5 mm/mV (demi-voltage). Inversement, en cas de microvoltage (ex: épanchement péricardique, amylose, obésité morbide), le gain peut être doublé à 20 mm/mV pour mieux visualiser les ondes P. Il est crucial de toujours vérifier le rectangle de calibration en début de tracé.

Vitesse de défilement :

La vitesse standard est de 25 mm/s. Une vitesse de 50 mm/s est parfois utilisée en électrophysiologie ou en pédiatrie pour « étaler » le tracé et mieux analyser les complexes rapides ou dissocier les ondes P des ondes T dans les tachycardies.

Note importante : Un tracé enregistré à 50 mm/s interprété comme étant à 25 mm/s conduira à une surestimation erronée des intervalles (ex: fausse bradycardie, faux allongement du QT). Tous les électrocardiographes modernes affichent ces paramètres en bas de page.

Comme l’illustre la figure 15 :

- À une vitesse standard de 25 mm/s (réglage par défaut) :

- Une petite case (1 mm) = 0,04 seconde (40 ms).

- Une grande case (5 mm) = 0,20 seconde (200 ms).

- 5 grandes cases = 1 seconde.

- À une vitesse de 50 mm/s :

- Une petite case (1 mm) = 0,02 seconde (20 ms).

- Une grande case (5 mm) = 0,10 seconde (100 ms).

Il est essentiel que le lecteur maîtrise ces distinctions pour le calcul de la fréquence cardiaque, de l’intervalle PR, de la durée du QRS et de l’intervalle QT corrigé (QTc).

Dérivation des tracés électrocardiographiques

Le principe fondamental repose sur la projection d’un vecteur cardiaque tridimensionnel sur l’axe d’une dérivation donnée. Chaque dérivation possède une orientation spatiale, définie par la ligne reliant l’électrode négative (référence) à l’électrode positive (exploratrice).

Quelle que soit la configuration, l’orientation des vecteurs exerce le même effet sur la morphologie du tracé ECG :

1. Un vecteur de dépolarisation se dirigeant vers l’électrode exploratrice génère une déflexion positive.

2. Un vecteur s’éloignant de l’électrode exploratrice génère une déflexion négative.

3. Un vecteur perpendiculaire à l’axe de la dérivation génère une déflexion isodiphasique (ou nulle).

Voir figure 16.

Plans anatomiques et dérivations électrocardiographiques

Pour reconstruire l’activité électrique cardiaque en trois dimensions, l’ECG utilise deux plans orthogonaux principaux :

1. Le Plan Frontal (Vertical) : Exploré par les 6 dérivations des membres (I, II, III, aVR, aVL, aVF). Il permet d’analyser les vecteurs se dirigeant vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. C’est le plan de référence pour le calcul de l’axe électrique du QRS (Axe de Cabrera).

2. Le Plan Horizontal (Transversal) : Exploré par les 6 dérivations précordiales (V1 à V6). Il permet d’analyser les vecteurs se dirigeant vers l’avant (antérieur), l’arrière (postérieur), et de faire la distinction entre le ventricule droit et le ventricule gauche.

Principes des dérivations périphériques (Membres)

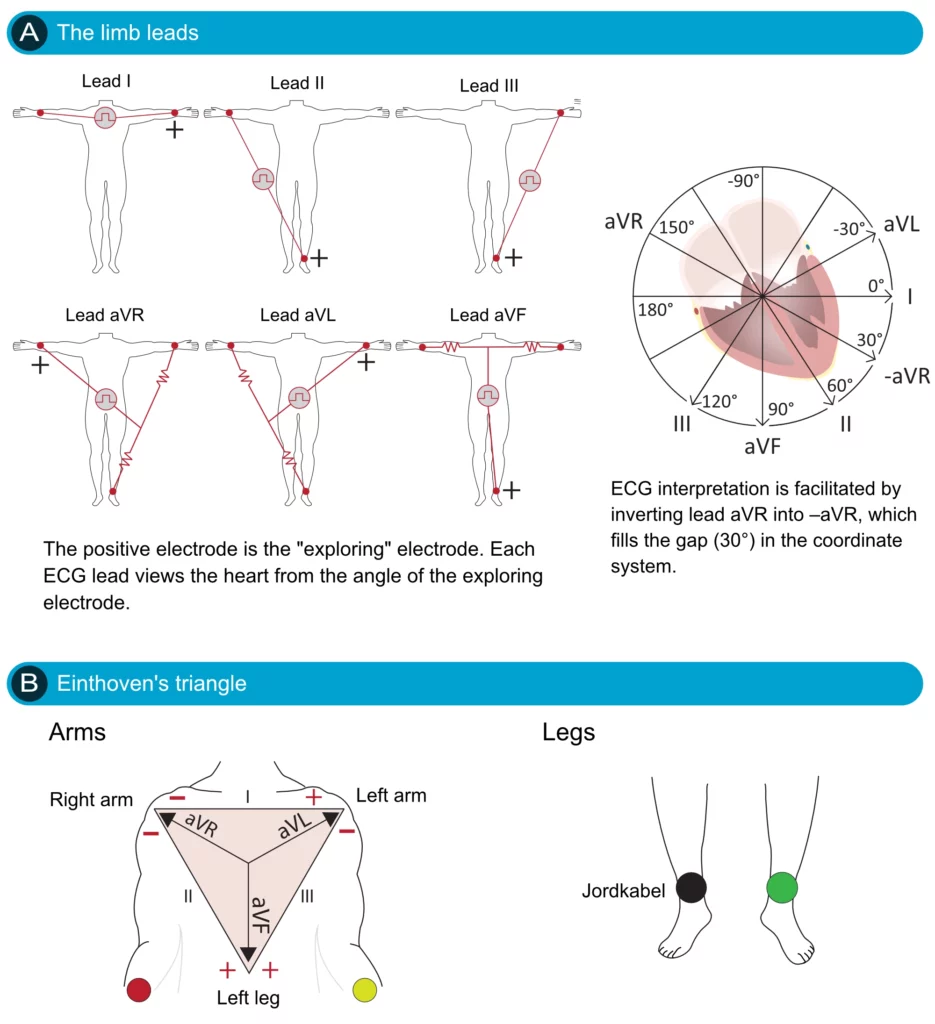

Les dérivations I, II, III, aVF, aVL et aVR sont obtenues à partir de trois électrodes actives placées respectivement sur le bras droit (R), le bras gauche (L) et la jambe gauche (F). L’électrode de la jambe droite (N) sert de neutre pour stabiliser le signal. Ces dérivations découpent le plan frontal en secteurs de 30°.

Le système axial et l’interprétation clinique

Pour comprendre l’ECG, il faut visualiser chaque dérivation comme une caméra regardant le cœur sous un angle précis :

- Dérivation I (0°) : Regarde le cœur depuis l’épaule gauche. Elle explore la paroi latérale haute du ventricule gauche (VG).

- Dérivation II (+60°) : Regarde le cœur depuis la hanche gauche. Elle est parallèle à l’axe de dépolarisation normal des oreillettes et des ventricules, ce qui en fait souvent la meilleure dérivation pour analyser l’onde P (rythme sinusal). Elle explore la paroi inférieure.

- Dérivation III (+120°) : Regarde le cœur depuis la droite vers le bas. Elle explore la paroi inférieure mais peut être variable (Q de position fréquent).

- Dérivation aVF (+90°) : Regarde le cœur verticalement depuis les pieds (« Foot »). C’est la référence pour la paroi inférieure.

- Dérivation aVL (-30°) : Regarde le cœur depuis l’épaule gauche supérieure. Elle est très spécifique pour la paroi latérale haute.

- Dérivation aVR (-150°) : Regarde le cœur depuis l’épaule droite. Elle observe l’intérieur du cœur (cavité endocardique).

Les dérivations II, III et aVF constituent le territoire inférieur (artère coronaire droite ou circonflexe). Les dérivations I et aVL constituent le territoire latéral (artère circonflexe ou diagonale). La dérivation aVR est souvent négligée, mais elle est cruciale : un sus-décalage du segment ST en aVR (souvent accompagné d’un sus-décalage en V1) est un signe de gravité extrême, suggérant une atteinte du tronc commun coronaire gauche ou une ischémie pluritronculaire.

Les dérivations électrocardiographiques I, II et III (Bipolaires)

Historiquement décrites par Willem Einthoven (Prix Nobel 1924), elles forment un triangle équilatéral virtuel autour du cœur.

Selon la loi d’Einthoven, à tout instant du cycle cardiaque :

II = I + III

Application clinique rapide : Si vous observez une onde R de 10 mm en DI et de 5 mm en DIII, l’onde R en DII doit être approximativement de 15 mm. Si cette règle n’est pas respectée (somme aberrante), suspectez une inversion des électrodes (par exemple, inversion bras droit/bras gauche).

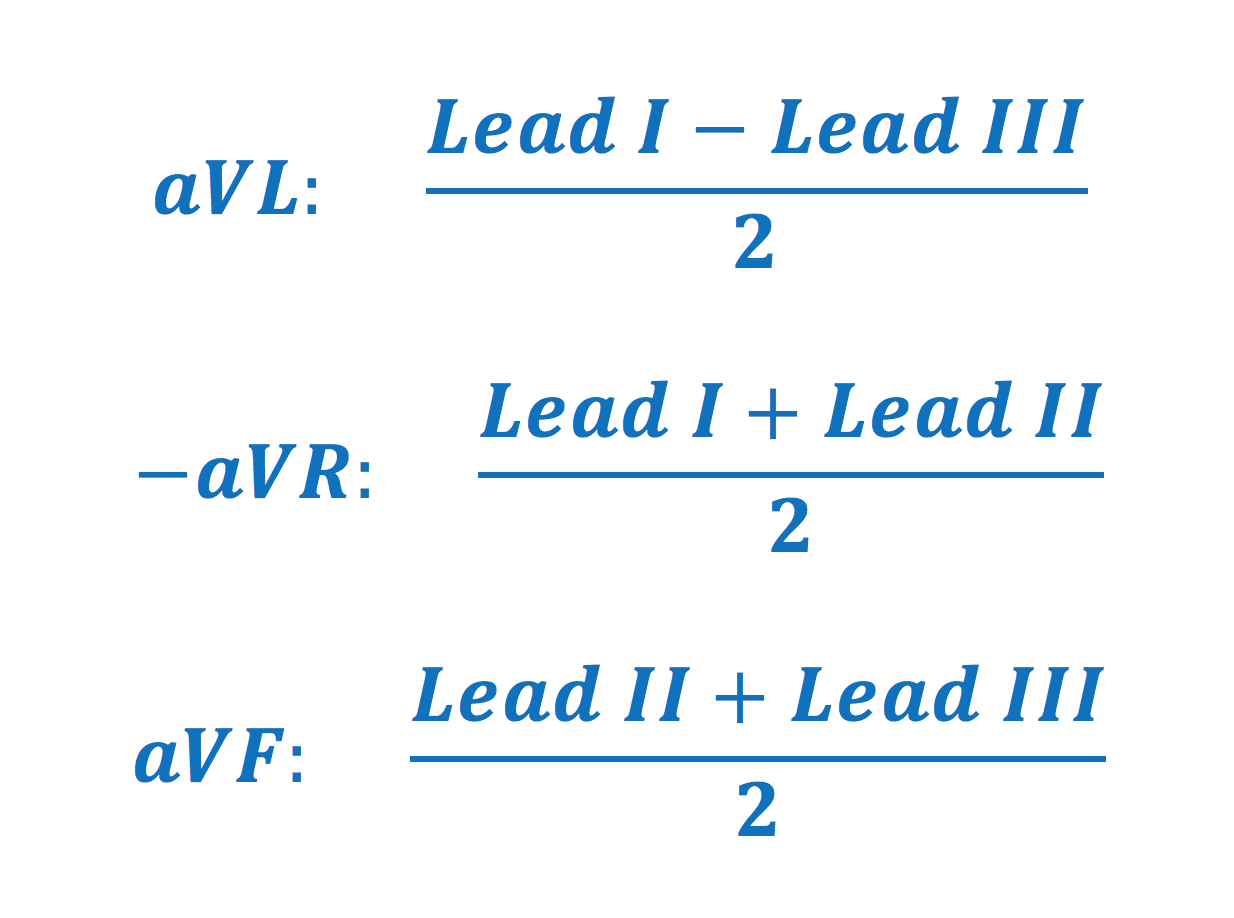

Les dérivations électrocardiographiques aVR, aVL et aVF (Unipolaires augmentées)

Développées par Goldberger pour accroître l’amplitude des signaux (d’où le « a » pour augmented), ces dérivations mesurent le potentiel d’un membre par rapport à la moyenne des deux autres. Les relations mathématiques sont fixes :

Le concept de aVR inversé (–aVR)

La dérivation aVR regarde le cœur depuis l’épaule droite. Comme l’activation cardiaque normale s’éloigne de l’épaule droite (vers le bas et la gauche), aVR enregistre normalement des ondes négatives (P négative, QRS négatif, T négative). Cette morphologie est difficile à analyser pour l’œil humain habitué aux ondes positives.

L’inversion de aVR (–aVR) place le point de vue à +30° (entre DI et DII). L’utilisation de –aVR présente des avantages majeurs :

1. Elle comble le « trou » de 60° entre DI (0°) et DII (+60°), offrant une meilleure résolution angulaire du plan frontal.

2. Elle facilite le calcul visuel de l’axe QRS.

3. Elle simplifie le diagnostic des infarctus latéraux.

Néanmoins, l’analyse classique de aVR standard reste indispensable pour détecter :

– Une intoxication aux tricycliques (onde R terminale ample).

– Une tachycardie ventriculaire (onde R initiale, critère de Vereckei).

– Une inversion des électrodes (si l’onde P est positive en aVR, le patient a soit une dextrocardie, soit les électrodes des bras ont été inversées).

Les dérivations thoraciques (dérivations précordiales)

Les dérivations précordiales utilisent le Terminal Central de Wilson (WCT) comme électrode indifférente. Le WCT est formé par la connexion des trois membres (RA, LA, LL) via des résistances, créant un potentiel moyen proche de zéro au centre du thorax. Les électrodes thoraciques étant très proches du cœur, elles enregistrent des voltages plus importants que les dérivations périphériques.

Positionnement rigoureux des électrodes thoraciques

La précision du positionnement est cruciale pour le diagnostic de l’hypertrophie ou de l’ischémie (bloc de branche, onde Q). Un décalage de 2 cm peut modifier significativement la morphologie du complexe QRS.

- V1 : 4ème espace intercostal (EIC), bord droit du sternum.

- V2 : 4ème EIC, bord gauche du sternum.

- V3 : À mi-chemin précis entre V2 et V4 (sur une côte le plus souvent).

- V4 : 5ème EIC, ligne médio-claviculaire (sous le mamelon chez l’homme, sous le sein chez la femme).

- V5 : Même niveau horizontal que V4, ligne axillaire antérieure.

- V6 : Même niveau horizontal que V4 et V5, ligne axillaire moyenne.

Erreurs fréquentes : Ne jamais placer les électrodes V4-V6 en suivant la courbe de la côte (ce qui les placerait trop haut), mais bien à l’horizontal. Chez la femme, les électrodes doivent être placées sous le sein et non dessus, pour minimiser l’impédance du tissu mammaire.

Corrélation anatomo-clinique et progression de l’onde R

Dans le plan horizontal, le VG est situé en arrière et à gauche du VD.

- V1-V2 (Septales) : Enregistrent une petite onde r (dépolarisation septale) suivie d’une onde S profonde (activation du VG qui s’éloigne). Un sus-décalage ST ici évoque un infarctus septal ou antérieur.

- V3-V4 (Antérieures) : Zone de transition. L’onde R grandit et l’onde S diminue. En V3 ou V4, l’amplitude de R et S est souvent équivalente (zone de transition électrique).

- V5-V6 (Latérales basses) : Enregistrent l’activation de la masse principale du VG, produisant une grande onde R, parfois précédée d’une fine onde q septale.

Une mauvaise progression de l’onde R de V1 à V6 (absence de croissance de l’onde R) peut signer un antécédent d’infarctus antérieur (séquelle).

Présentation des dérivations : Séquence de Cabrera

L’ordre standard affiché sur les papiers ECG (I, II, III, aVR, aVL, aVF) est historique mais illogique anatomiquement, car il mélange les segments. Le système de Cabrera réorganise les dérivations frontales dans une suite anatomique contiguë (de la gauche supérieure à la droite supérieure) : aVL, I, -aVR, II, aVF, III. Cette séquence permet de suivre l’évolution d’une ischémie ou d’un infarctus de manière fluide d’une paroi à l’autre. Bien que l’impression papier reste souvent standard, l’interprétation mentale doit suivre cette logique de contiguïté.

Dérivations électrocardiographiques supplémentaires

L’ECG standard à 12 dérivations est parfois insuffisant pour explorer les zones « muettes » du cœur (ventricule droit, paroi postérieure basale) ou pour analyser finement l’activité atriale.

Ischémie du ventricule droit : V3R et V4R

L’infarctus du ventricule droit (VD) complique 30 à 50% des infarctus inférieurs. Sa reconnaissance est vitale car elle contre-indique l’usage des dérivés nitrés et diurétiques (le VD défaillant est précharge-dépendant). Devant tout infarctus inférieur (sus-décalage ST en II, III, aVF), il est obligatoire de réaliser les dérivations droites. La dérivation V4R est la plus sensible et spécifique : un sus-décalage du ST ≥ 0,5 mm (ou 1 mm) en V4R confirme l’atteinte du VD.

Infarctus postérieur : V7, V8 et V9

La paroi basale (anciennement « postérieure ») du VG n’est pas directement vue par l’ECG standard. Son atteinte se traduit par une image en miroir en V1-V3 : un sous-décalage horizontal du segment ST accompagné d’une grande onde R (équivalent d’une onde Q postérieure).

Le diagnostic doit être confirmé par les dérivations dorsales :

V7 : 5ème EIC, ligne axillaire postérieure.

V8 : 5ème EIC, pointe de la scapula (omoplate).

V9 : 5ème EIC, bord gauche du rachis.

Un sus-décalage de 0,5 mm seulement dans ces dérivations suffit pour diagnostiquer un infarctus postérieur (STEMI).

La dérivation de Lewis (S5)

La dérivation de Lewis est une configuration spéciale utilisée pour amplifier l’activité atriale. Elle est particulièrement utile pour diagnostiquer un flutter auriculaire à ondes F fines, une dissociation auriculo-ventriculaire dans les tachycardies à QRS larges, ou pour repérer les ondes P cachées dans l’onde T ou le QRS.

Mise en place :

– Électrode bras droit (RA) : placée sur le manubrium sternal.

– Électrode bras gauche (LA) : placée au 5ème EIC, bord droit du sternum.

– Électrode jambe gauche (LL) : sur le rebord costal droit.

On enregistre alors la dérivation DI. Le vecteur d’activation atrial étant parallèle à cette dérivation modifiée, l’amplitude des ondes P est considérablement augmentée.

Systèmes alternatifs et modifications

Le positionnement standard des électrodes distales (poignets/chevilles) pose problème lors de l’effort (artéfacts musculaires importants) ou en réanimation (encombrement).

Système de Mason-Likar

Le système de Mason-Likar déplace les électrodes des membres sur le tronc pour réduire les artéfacts de mouvement. C’est la configuration standard des épreuves d’effort et des holters.

Placement des électrodes et limites

Les électrodes RA et LA sont placées dans les fosses sous-claviculaires. Les électrodes LL et RL sont placées sur la fosse iliaque ou le bas de l’abdomen.

Attention aux faux positifs : Ce déplacement des électrodes modifie l’axe électrique du cœur (déviation axiale droite fréquente) et les amplitudes. Il peut faire disparaître des ondes Q d’infarctus inférieur ou, à l’inverse, créer de fausses ondes Q. De plus, il peut induire des modifications de repolarisation simulant une ischémie. Un ECG de repos standard à 12 dérivations doit toujours être réalisé avant une épreuve d’effort pour servir de référence.

Systèmes de dérivations ECG réduites et orthogonaux

Les dérivations de Frank (Vectocardiographie)

Le système de Frank utilise 7 électrodes pour générer 3 dérivations orthogonales (X, Y, Z) correspondant aux trois axes de l’espace (droite-gauche, haut-bas, avant-arrière). Bien que la vectocardiographie (représentation en boucles) soit moins utilisée en routine, le système de Frank reste la base de nombreux algorithmes de recherche et de simulation.

Système EASI

Le système EASI est une méthode de reconstruction mathématique de l’ECG 12 pistes à partir de seulement 5 électrodes (E, A, S, I et une masse). Il est très utilisé dans les systèmes de surveillance télémétrique hospitaliers (scope). Bien que très performant pour la surveillance rythmique, la concordance morphologique parfaite avec l’ECG standard (notamment pour l’amplitude des ondes T ou la durée du QTc) n’est pas garantie à 100%, et un ECG standard doit confirmer toute anomalie suspectée.