La chaîne de survie en cas d’arrêt cardiaque soudain

Le temps est le facteur le plus critique pour la survie et le pronostic neurologique en cas d’arrêt cardiaque. Les interventions de sauvetage doivent être mises en œuvre immédiatement pour maximiser les chances de survie et limiter les lésions d’ischémie-reperfusion. Plusieurs actions séquentielles et coordonnées doivent être exécutées systématiquement et rapidement. Ces actions constituent la chaîne de survie (figure 1), un concept qui illustre l’interdépendance des maillons du système de soins.

La chaîne de survie en cas d’arrêt cardiaque extrahospitalier (OHCA) comprend les profanes (passants ou bystanders), le répartiteur d’urgence (assistant de régulation médicale), les premiers intervenants (police, pompiers, secouristes, agents de sécurité, etc.), les équipes médicales d’urgence (SMUR, paramédicaux), ainsi que l’équipe hospitalière chargée des arrêts cardiaques (CAT), les unités de soins intensifs et les plateaux techniques (salle de cathétérisme) qui s’occupent des patients réanimés.

Bien que les compétences requises, la complexité technique et le coût des interventions augmentent à chaque étape de la chaîne de survie, ce sont les trois premières actions qui sont fondamentales pour la survie. En outre, les mêmes actions (1 à 3) peuvent — et doivent — être réalisées par n’importe qui, y compris par des profanes sans formation préalable à la réanimation cardiopulmonaire (RCP), guidés par la régulation médicale. L’administration rapide de compressions thoraciques de haute qualité, de ventilations (si formé) et de défibrillations (lorsque cela est possible) est le facteur le plus déterminant de la survie en cas d’arrêt cardiaque. Toutes les actions ultérieures nécessitent des professionnels qualifiés (intubation endotrachéale, médicaments vasopresseurs et antiarythmiques, assistance circulatoire mécanique, gestion ciblée de la température, etc.) mais leur efficacité dépend directement de la qualité des premiers gestes effectués (réduction du temps de no-flow et de low-flow).

Le nombre nécessaire à traiter (NNT) est le nombre de patients qu’il faut traiter pour en sauver un. Si une intervention a un NNT de 10, il faut traiter 10 personnes pour en sauver 1. En matière d’arrêt cardiaque, la défibrillation précoce présente l’un des NNT les plus favorables de toute la médecine d’urgence.

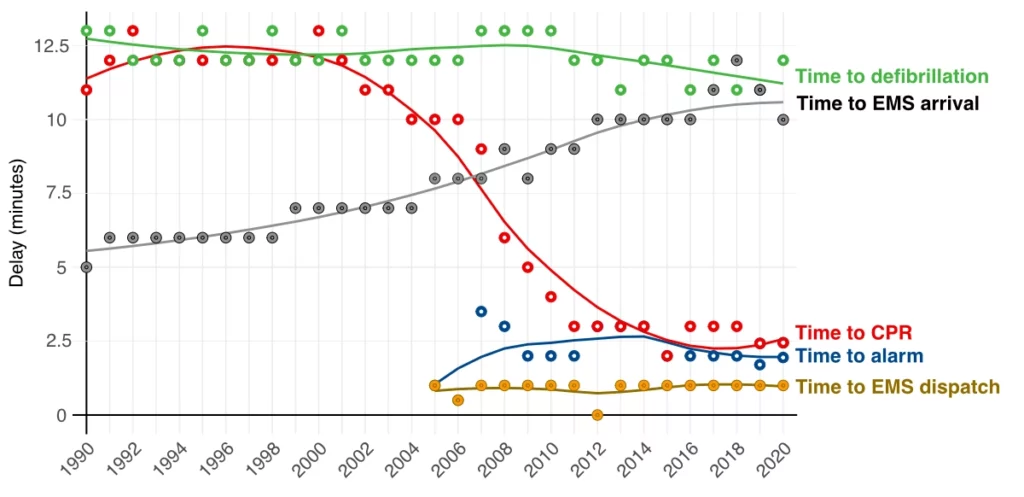

C’est donc dans les premières minutes que les possibilités d’impact pronostique sont les plus grandes, c’est-à-dire à la portée des passants, des premiers intervenants et des services de régulation. Malheureusement, plusieurs études épidémiologiques montrent que les délais d’intervention des services médicaux d’urgence ont considérablement augmenté ces dernières années en raison de la saturation des systèmes de soins et de la densité du trafic urbain (figure 2).

Le concept du maillon faible

La chaîne de survie est aussi solide que son maillon le plus faible, ce qui signifie que tous les éléments de la chaîne doivent fonctionner et interagir parfaitement pour maximiser la survie. Une réanimation médicalisée experte (ACLS) sera futile si l’alerte a été tardive ou si aucune RCP n’a été initiée (prolongeant la durée de no-flow). À l’inverse, une RCP de base excellente ne suffira pas si la défibrillation ou les soins post-réanimation font défaut.

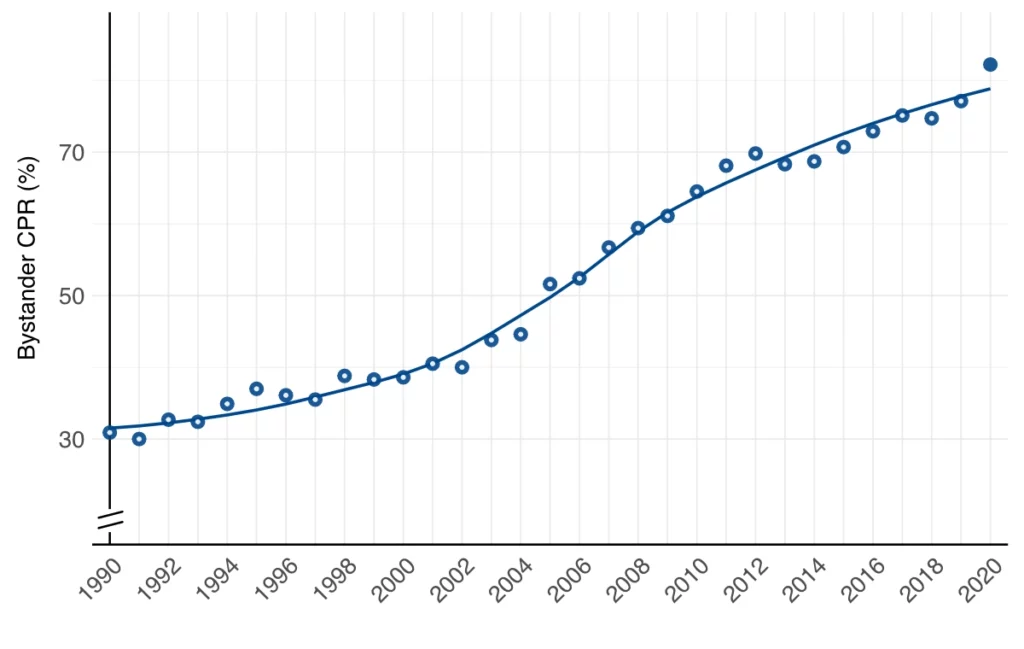

L’amélioration la plus marquée de la chaîne de survie au cours des dernières décennies est l’augmentation spectaculaire des taux de réanimation cardiopulmonaire pratiquée par les témoins (figure 2). En 1990, la RCP était pratiquée par un témoin dans environ 30 % des cas d’OHCA, contre 78 % en 2020. Cette amélioration est le fruit des campagnes de formation du grand public et, surtout, de la mise en place de la RCP assistée par téléphone (T-CPR) par les régulateurs.

Selon la chaîne de survie, la première tâche consiste à reconnaître l’arrêt cardiaque et à alerter le SAMU (en cas d’OHCA) ou l’équipe chargée de l’arrêt cardiaque (en cas d’IHCA). Il n’y a aucun risque à demander à un profane d’effectuer des compressions thoraciques sur une personne inconsciente qui ne respire pas normalement. Les avantages potentiels l’emportent largement sur les risques (blessures costales mineures). Plusieurs études ont démontré que la RCP pratiquée par un profane double, voire triple, la probabilité de survie en cas d’OHCA (Hasselqvist-Ax et al.).

Pour maximiser la probabilité d’une RCP pratiquée par un témoin, les profanes de la communauté doivent être formés à la réanimation cardio-pulmonaire de base (BLS, basic life support). La formation doit être organisée par des instructeurs certifiés qui conçoivent leurs cours conformément aux directives officielles (ERC, AHA, ACC), en insistant notamment sur la reconnaissance des gasps (respiration agonique) qui piègent souvent les témoins.

Détail des maillons de la chaîne de survie

- RECONNAISSANCE PRÉCOCE DE L’ARRÊT CARDIAQUE ET ALERTE

- L’arrêt cardiaque se définit cliniquement par une perte de conscience et une absence de respiration normale.

- Un défi majeur est la reconnaissance de la respiration agonique (gasps), présente chez jusqu’à 40 % des patients dans les premières minutes de l’arrêt cardiaque. Elle ne doit pas être confondue avec une respiration efficace.

- Si aucun professionnel de la santé ne se trouve à proximité, les passants doivent réagir immédiatement en appelant les secours (15 ou 112 en Europe, 911 aux USA) et en commençant la réanimation cardio-pulmonaire (BLS).

- SOINS INTENSIFS DE RÉANIMATION DE BASE (BASIC LIFE SUPPORT, BLS)

- L’objectif est de générer un débit cardiaque minimal pour perfuser les coronaires et le cerveau (réduire le temps de no-flow).

- Les compressions thoraciques peuvent être effectuées par n’importe qui. La RCP « mains seules » (Hands-only CPR) est recommandée pour les témoins non formés.

- Si aucun témoin n’est formé à la RCP, le répartiteur d’urgence donnera des instructions à la personne par téléphone (on parle alors de RCP par téléphone ou T-CPR).

- Il est de plus en plus courant de dépêcher des secouristes « premiers répondants » (via des applications mobiles type Sauv Life ou Staying Alive) sur les lieux d’un OHCA, en plus des ambulances.

- Les compressions thoraciques sont prioritaires par rapport aux ventilations dans la phase initiale de l’arrêt cardiaque de l’adulte d’origine cardiaque.

«

- DÉFIBRILLATION PRÉCOCE

- La défibrillation est le seul traitement efficace pour la fibrillation ventriculaire (FV) et la tachycardie ventriculaire sans pouls (TV).

- Chaque minute de retard dans la défibrillation réduit les chances de survie de 7 à 10 % en l’absence de RCP.

- Les défibrillateurs publics (DEA, défibrillateurs automatiques externes) peuvent être utilisés par tout le monde grâce aux instructions vocales.

- Les secouristes et les forces de l’ordre sont souvent équipés de DEA pour réduire le délai avant le premier choc.

- LES SOINS AVANCÉS DE RÉANIMATION CARDIO-VASCULAIRE (ACLS).

- Ce maillon inclut la gestion avancée des voies aériennes (intubation), l’accès vasculaire (IV ou IO), et l’administration de médicaments (adrénaline, amiodarone).

- L’identification et le traitement des causes réversibles (les 4 H et 4 T) font partie intégrante de l’ACLS.

- L’utilisation de la réanimation cardiopulmonaire extracorporelle (E-CPR) peut être envisagée dans certains systèmes pour les patients réfractaires sélectionnés.

- SOINS POST-RÉANIMATION

- Le retour à une circulation spontanée (ROSC) n’est pas la fin de la réanimation, mais le début de la phase de soins intensifs post-arrêt cardiaque.

- Ce maillon comprend le contrôle ciblé de la température (TTM) pour la neuroprotection, la stabilisation hémodynamique, et la ventilation protectrice.

- L’exploration coronaire précoce (coronarographie) est cruciale en cas de suspicion d’infarctus du myocarde (STEMI) ou d’instabilité hémodynamique sans cause extra-cardiaque évidente.

- L’évaluation pronostique multimodale permet de guider les décisions thérapeutiques à distance de l’événement aigu.

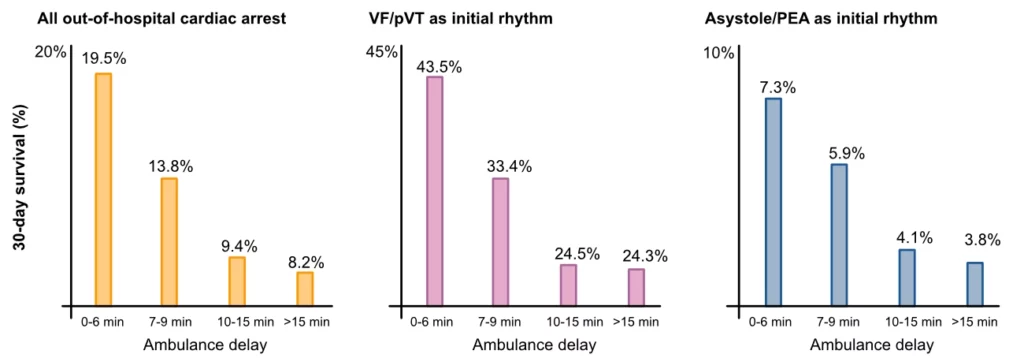

Dans les zones densément peuplées, où les ambulances sont nombreuses et les délais d’intervention courts, le taux de survie est plus élevé que dans les zones peu peuplées (Girotra et al.). Cependant, la densité du trafic urbain peut paradoxalement allonger les délais. L’impact des délais d’intervention des services médicaux d’urgence sur la survie globale est évident dans la figure 4.

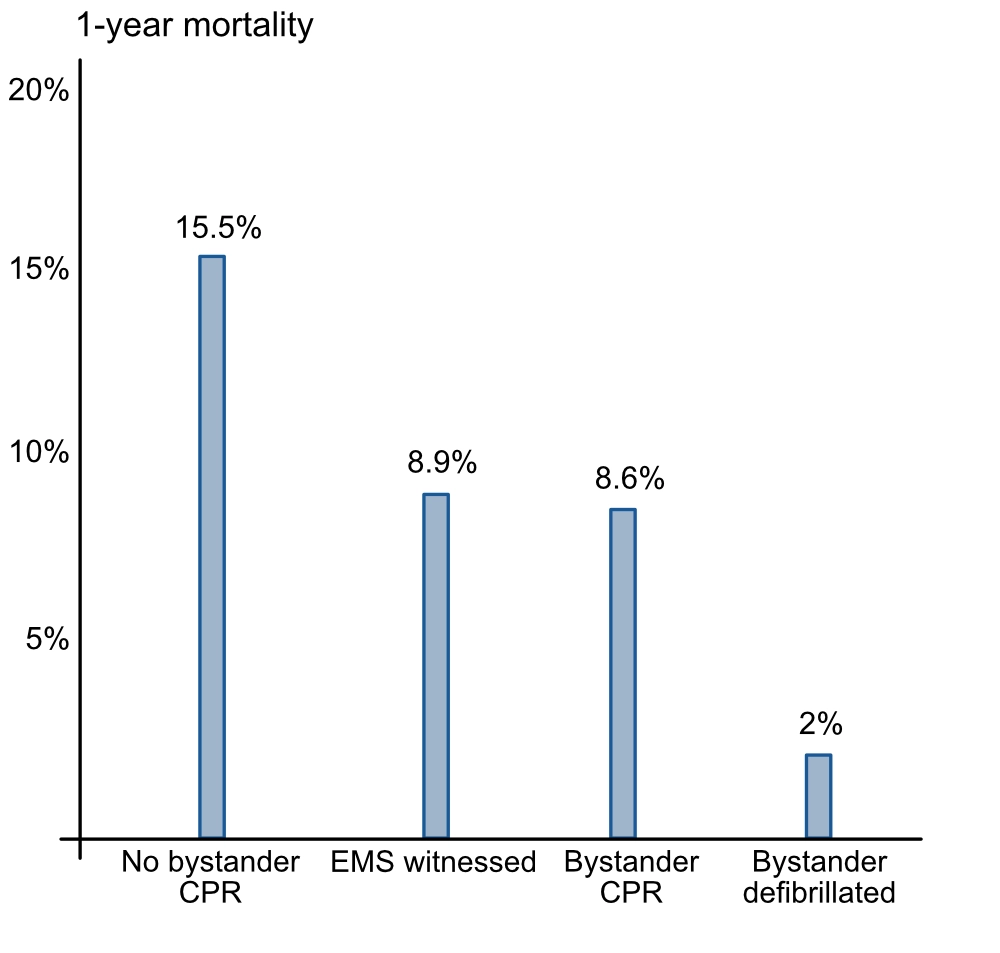

Comme indiqué plus haut, la survie est multipliée par deux si un témoin entreprend immédiatement une RCP. Le temps écoulé avant la RCP par un passant, la défibrillation et l’arrivée de l’ambulance sont sans aucun doute les facteurs prédictifs indépendants les plus importants de la survie (Kragholm et al.). La synergie entre une RCP immédiate et une défibrillation précoce offre les meilleurs taux de survie, comme l’illustre la figure 5.

Communication et leadership lors de la réanimation

L’efficacité de la chaîne de survie dépend également de la qualité de l’interaction entre les intervenants une fois sur place. Toute personne intervenant lors d’un arrêt cardiaque doit se présenter, en indiquant son nom et sa profession, et préciser clairement les compétences qu’elle peut apporter (followership). Le matériel de réanimation doit être rapidement localisé et récupéré.

Une communication efficace est essentielle pour réduire les erreurs et les temps de pause dans les compressions : parlez clairement et à voix haute, utilisez la communication en boucle fermée (le destinataire de l’ordre répète l’instruction pour confirmer la réception) pour confirmer les tâches et veillez à ce que toutes les actions se déroulent en parallèle afin de maximiser l’efficacité. Le leader de l’équipe doit maintenir une vision globale (situational awareness) sans s’enfermer dans une tâche technique spécifique.

Évolution épidémiologique des rythmes cardiaques

Environ 20 à 25 % de tous les arrêts cardiaques extrahospitaliers présentent un rythme initial choquable (FV/TV) à l’arrivée des secours. Le chiffre correspondant était de 50 % en 1990. Cette proportion est principalement influencée par les deux facteurs suivants :

- Le délai d’arrivée du SAMU (et donc d’enregistrement de l’ECG) : physiologiquement, les rythmes choquables dégénèrent avec le temps en rythmes non choquables (asystolie, activité électrique sans pouls – PEA) à mesure que les réserves énergétiques myocardiques s’épuisent. L’augmentation progressive des délais d’intervention des SAMU a entraîné une diminution de la proportion de personnes présentant encore un rythme choquable à l’arrivée des équipes médicales.

- L’étiologie sous-jacente : La proportion d’arrêts cardiaques provoqués par des arythmies ventriculaires ischémiques aigües a évolué. L’incidence de l’infarctus aigu du myocarde mortel (souvent associé à la FV) a considérablement diminué ces dernières années grâce à la prévention primaire et secondaire, tandis que la prévalence de l’insuffisance cardiaque chronique et des comorbidités non cardiaques a augmenté, favorisant les rythmes non choquables (PEA/Asystolie).

Les chapitres suivants traiteront de la manière dont la RCP de haute qualité peut prolonger la fenêtre temporelle des rythmes choquables et améliorer la réponse à la défibrillation.

Références

Girotra S, van Diepen S, Nallamothu B.K., et al. Regional variation in out-of-hospital cardiac arrest survival in the United States. Circulation. 2016 ; 133:2159-2168

«

Matilda Jerkeman, Pedram Sultanian, Peter Lundgren, Niklas Nielsen, Edvin Helleryd, Christian Dworeck, Elmir Omerovic, Per Nordberg, Annika Rosengren, Jacob Hollenberg, Andreas Claesson, Solveig Aune, Anneli Strömsöe, Annica Ravn-Fischer, Hans Friberg, Johan Herlitz, Araz Rawshani. Trends in survival after cardiac arrest: a Swedish nationwide study over 30 years. European Heart Journal (2022). https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac414

Kristian Kragholm, M.D., Ph.D., Mads Wissenberg, M.D., Ph.D., Rikke N. Mortensen, M.Sc., Steen M. Hansen, M.D., Carolina Malta Hansen, M.D., Ph.D., Kristinn Thorsteinsson, M.D., Ph.D., Leen Rajan, M.D., Freddy Lippert, M.D., Fredrik Folke, M.D., Ph.D., Gunnar Gislason, M.D., Ph.D., Lars Buker, M.D., D.Sc., Kirsten Fonager, M.D., Ph.D., Svend E. Jensen, M.D., Ph.D., Thomas A. Gerds, Ph.D., Christian Torp-Pedersen, M.D., D.Sc., et Bodil S. Rasmussen, M.D., Ph.D. Bystander Efforts and 1-Year Outcomes in Out-of-Hospital Cardiac Arrest (Efforts du spectateur et résultats à un an en cas d’arrêt cardiaque extrahospitalier). N Engl J Med 2017; 376:1737-1747 DOI: 10.1056/Nejmoa1601891

Johan Holmén, M.D., Ph.D., auteur correspondant 1, 2 Johan Herlitz, M.D., Ph.D., 3 Sven-Erik Ricksten, M.D., Ph.D., 4 Anneli Strömsöe, R.N., Ph.D., 5, 6, 7 Eva Hagberg, M.D., 4 Christer Axelsson, R.N., Ph.D., 3 et Araz Rawshani. Le raccourcissement du temps de réponse de l’ambulance augmente la survie en cas d’arrêt cardiaque extrahospitalier. J Am Heart Assoc. 2020 Nov 3; 9 (21)

Malta Hansen C, Kragholm K, Pearson D.A., et al. Association of bystander and first-responder intervention with survival after out-of-hospital cardiac arrest in North Carolina, 2010-2013. J Am Med Assoc. 2015; 314:255-264

Mikael Holmberg, Stig Holmberg, Johan Herlitz. The problem of out-of-hospital cardiac-arrest prevalence of sudden death in Europe today. Am J Cardiol. 1999 Mar 11; 83 (5B):88D-90D.