«

Prévision de l’arrêt cardiaque soudain

L’objectif de la découverte et de la mesure des facteurs de risque est d’obtenir des estimations du risque, d’adapter la prise en charge en fonction du risque et de surveiller le risque de manière prospective. Les facteurs de risque importants servent de prédicteurs utiles dans les modèles de prédiction. Le ciblage des facteurs de risque s’est avéré très efficace dans la prévention primaire et secondaire des maladies cardiovasculaires athérosclérotiques, tant au niveau de la population qu’au niveau individuel. Plusieurs modèles de prédiction ont été développés et validés pour la prédiction de l’insuffisance cardiaque, de la maladie coronarienne, des syndromes coronariens aigus et des accidents vasculaires cérébraux(Steyerberg et al). Il a été beaucoup plus difficile d’y parvenir pour la prédiction de l’arrêt cardiaque.

L’arrêt cardiaque soudain est la manifestation la plus meurtrière des maladies cardiovasculaires, représentant 50 % de tous les décès dus à des maladies cardiovasculaires(Tsao et al). Une méta-analyse récente a montré que la survie jusqu’à la sortie de l’hôpital est de 8,8 % et que la survie à 30 jours est de 10,7 % en cas d’arrêt cardiaque extrahospitalier(Yan et al). Le faible taux de survie reflète la nature soudaine et hyperaiguë de l’arrêt cardiaque. Cela a incité les chercheurs à développer des stratégies et des outils pour la prévention à long terme de l’arrêt cardiaque. Malheureusement, ces efforts n’ont pas porté leurs fruits. Notre capacité actuelle à prédire l’arrêt cardiaque reste au mieux médiocre.

L’une des principales explications est la nature stochastique de l’arrêt cardiaque soudain et de la mort. Le caractère aléatoire de l’événement intrigue les chercheurs depuis plus de 80 ans. C’est ce qu’ont exprimé Beck et al en 1961 dans le Journal of American Medical Association (JAMA) :

[…] Sur 10 victimes de ce type, le cœur de 6 ou 7 d’entre elles ne présentait aucune maladie récente des artères coronaires ou du muscle cardiaque. En d’autres termes, le cœur d’aujourd’hui est anatomiquement le même que celui d’hier, si ce n’est qu’une charge électrique s’est développée et a entraîné la fibrillation du cœur. Ce facteur électrique est venu, a tué et a disparu et n’a pas été retrouvé dans le cœur mort. La cause de la mort de ces victimes n’est pas expliquée sur la base d’une anatomie morbide. Cette expérience n’est pas nouvelle pour le pathologiste ou l’interniste. Le fait que nous ne comprenions pas bien ce problème est mis en évidence lorsque le décès survient alors que la victime avait reçu un “certificat de bonne santé” et qu’aucune explication n’avait été donnée […]

Ce n’est que dans un petit sous-groupe de patients très sélectionnés que des prévisions raisonnables peuvent être faites (ce qui guide les décisions concernant l’implantation de DAI [défibrillateur automatique implantable]). Notre incapacité à prédire les arrêts cardiaques est évidente à bien des égards. En voici quelques exemples :

- Les DAI modernes sont capables de défibriller avec succès 99 % des tachyarythmies ventriculaires. Théoriquement, les DAI pourraient traiter 99 % des arrêts cardiaques causés par des tachyarythmies ventriculaires (ce qui représente la majorité des cas). Pourtant, seule une fraction négligeable des victimes d’arrêts cardiaques dispose d’un DAI.

- La moitié des victimes d’arrêts cardiaques n’ont aucun antécédent de maladie cardiovasculaire. La mort subite d’origine cardiaque représente 40 à 70 % de tous les décès dus à une maladie coronarienne (Kannel et al., Demirovic et al.).

Comme le décrivent Myerburg et al. et Marijon et al., la prévention à long terme des arrêts cardiaques au niveau de la population est très difficile. Les efforts futurs pourraient être plus fructueux en se concentrant sur la prédiction à court terme à l’aide d’appareils intelligents et de technologies émergentes (Marijon et al.).

La nature stochastique (aléatoire) de l’arrêt cardiaque soudain est, par certains aspects, similaire aux syndromes coronariens aigus. Un syndrome coronarien aigu est le résultat d’un scénario de tempête parfaite, où la rupture d’une plaque d’athérosclérose coïncide avec un moment pro-thrombogène dans les thrombocytes, les facteurs de coagulation, la fonction endothéliale, etc. La tempête parfaite implique que la rupture de la plaque survient lorsque les facteurs pro-thrombogènes l’emportent sur les facteurs pro-thrombolytiques. L’équilibre entre les facteurs pro-thrombogènes et pro-thrombolytiques détermine la survenue d’une athérothrombose, et ces facteurs varient d’une minute à l’autre. Seule une minorité des ruptures de plaque entraîne un syndrome coronarien aigu ; la majorité des ruptures de plaque sont asymptomatiques (Arbab-Zadeh et al.). L’émergence des tachyarythmies ventriculaires suit les mêmes principes, où les facteurs pro-arythmogènes sont contrés par des facteurs anti-arythmogènes. Parmi ces facteurs, on peut citer les concentrations en électrolytes, le tonus sympathique, le degré d’ischémie myocardique, le temps QT, etc.

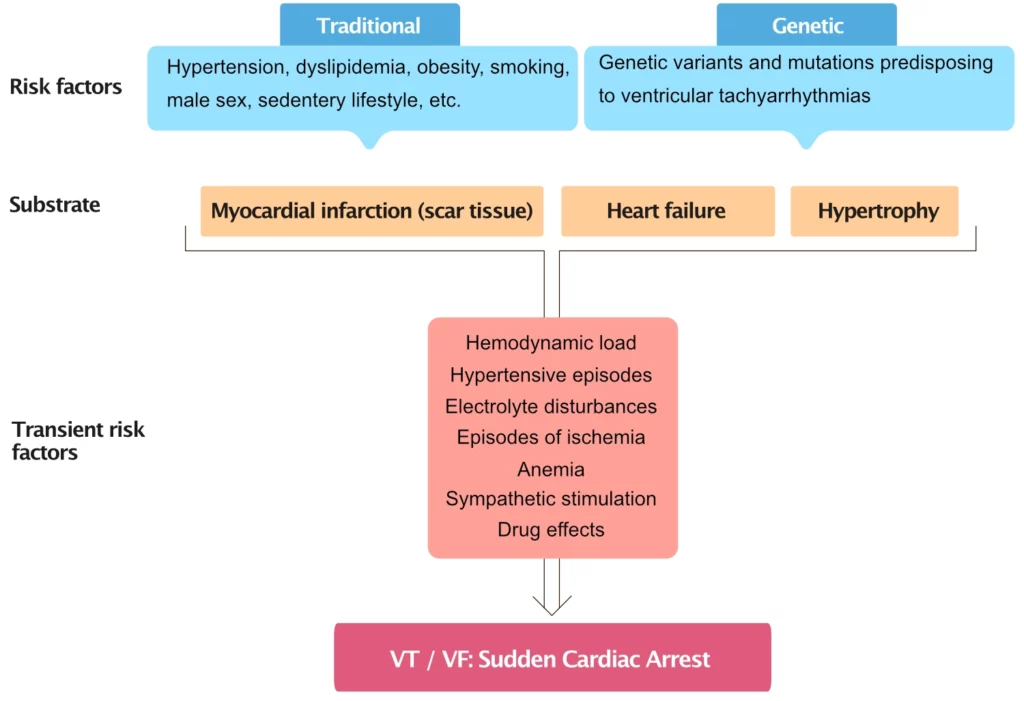

Les processus multifactoriels qui aboutissent à un arrêt cardiaque soudain ou à la mort nécessitent généralement l’acquisition d’un substrat arythmogène, capable de générer des tachyarythmies dans des conditions et des états spécifiques (souvent transitoires), comme le montre la figure 1.

Facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels

Les facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels (diabète, hypertension, dyslipidémie, sédentarité, obésité abdominale, etc.) Le risque d’arrêt cardiaque soudain est clairement associé au nombre de facteurs de risque. Les participants du décile le plus à risque de l’étude de Framingham avaient un risque de mort subite cardiaque multiplié par 14 (par rapport au décile le moins à risque). Ces facteurs de risque sont à l’origine des conditions sous-jacentes (substrats) des arrêts cardiaques, telles que l’infarctus du myocarde, l’insuffisance cardiaque ou d’autres formes de dysfonctionnement ventriculaire.

Ces facteurs de risque ont été ciblés avec succès par la prévention primaire, qui a probablement réduit l’incidence des arrêts cardiaques en réduisant l’incidence de l’infarctus aigu du myocarde (Nabel et al).

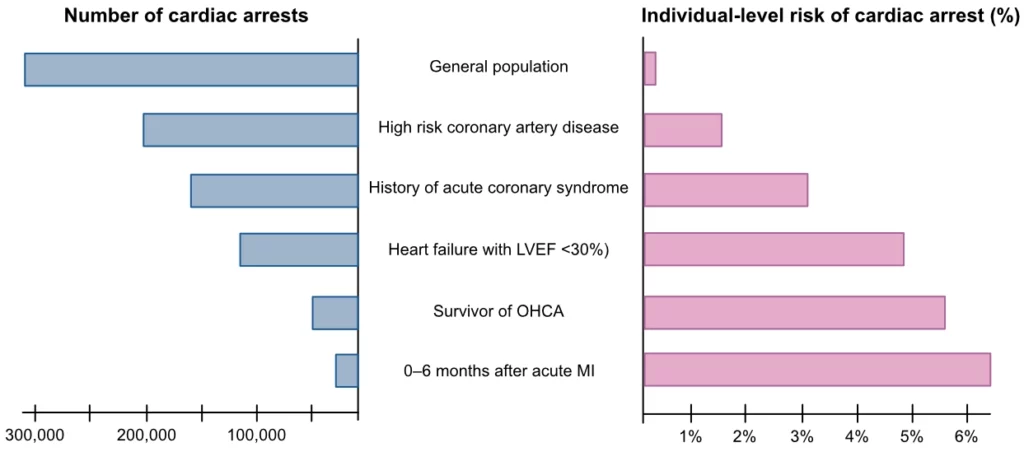

Discordance entre le risque relatif et le risque absolu

La discordance marquée entre le risque relatif et la fraction attribuable à la population (FAP) constitue l’un des défis à relever pour identifier les personnes à haut risque. La figure 2 (adaptée de Myerburg et al.) illustre ce phénomène en montrant que la grande majorité des arrêts cardiaques surviennent dans la population générale, chez des personnes dont le risque relatif d’arrêt cardiaque est faible. Le risque relatif d’arrêt cardiaque étant très faible dans la population générale (0,1 % par an), le nombre total d’arrêts cardiaques dans la population générale dépasse de loin le nombre d’arrêts dans les groupes à haut risque. Ces derniers, représentés principalement par les personnes souffrant de coronaropathie et d’insuffisance cardiaque, présentent un risque relatif élevé d’arrêt cardiaque, mais ne comptent que peu de cas (en raison de la petite taille de ces sous-populations).

Aperçu des facteurs de risque d’arrêt cardiaque

- Âge – Le risque d’arrêt cardiaque est élevé au cours de la première année de vie et après 45 ans. À partir de 35 ans, la maladie coronarienne est la principale cause d’arrêt cardiaque.

- Sexe masculin – Les hommes courent un risque plus élevé d’arrêt cardiaque que les femmes tout au long de leur vie. Environ 65 % des arrêts cardiaques surviennent chez les hommes.

- Variations circadiennes – Le risque d’arrêt cardiaque est plus élevé le matin, le lundi et pendant les mois d’hiver. Le froid est également un facteur de risque, tout comme les coups de chaleur.

- Environnement – La pollution atmosphérique augmente le risque d’infarctus aigu du myocarde et donc d’arrêt cardiaque.

- Maladie cardiovasculaire – Les personnes souffrant d’une maladie coronarienne (angine de poitrine stable ou infarctus du myocarde manifeste), d’insuffisance cardiaque, de cardiomyopathie ou de cardiopathie valvulaire présentent un risque accru d’arythmie ventriculaire. En cas d’infarctus aigu du myocarde, le risque d’arythmie ventriculaire est le plus élevé au cours de la première heure, après quoi il diminue rapidement.

- Facteurs de risque cardiovasculaire – L’hypertension, le diabète, le tabagisme, l’apnée du sommeil, l’obésité et la dyslipidémie, etc., sont également des facteurs de risque d’arrêt cardiaque.

- La consommation modérée d’alcool réduit probablement le risque d’arrêt cardiaque, ce qui peut s’expliquer par l’association entre la consommation modérée d’alcool et l’infarctus aigu du myocarde (The GBD Study).

- Génétique et syndromes – Le syndrome de Brugada, le syndrome du QT long congénital ou acquis, le syndrome de repolarisation précoce, la tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique (TVPC) et la fibrillation ventriculaire polymorphe catécholaminergique (FVPC) sont des maladies héréditaires qui augmentent le risque d’arrêt cardiaque soudain.

Fraction d’éjection du ventricule gauche

Le lien étroit entre la fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) et le risque d’arrêt cardiaque soudain est reconnu depuis des décennies (Bigger et al.). La FEVG est sans doute l’un des meilleurs prédicteurs de la mort subite. L’essai MADIT II a démontré que l’implantation d’un DAI chez les personnes ayant une FEVG <30 % et des antécédents d'infarctus aigu du myocarde réduisait la mortalité de 31 %. Des essais randomisés ultérieurs ont démontré des résultats similaires, conduisant à des recommandations générales pour l'implantation d'un DAI chez les patients ayant une FEVG <30 %. Des recommandations aussi larges augmentent inévitablement le nombre de patients à traiter (NNT). En effet, la FEVG est un indicateur imparfait de l'arrêt cardiaque. Par exemple, chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, le taux de mortalité est plus faible dans les classes I-II de la NYHA (meilleure fonction ventriculaire) que dans les classes III-IV de la NYHA (moins bonne fonction ventriculaire), mais la proportion de morts subites est plus élevée dans les classes I-II de la NYHA (Moss et al., Packer et al.). De plus, la méthode prédominante pour mesurer la FEVG, à savoir l’ échocardiographie, est moins reproductible que l’IRM cardiaque ou la tomodensitométrie cardiaque.

Autres facteurs de risque d’arrêt cardiaque

- La capacité d’exercice (mesurée par la VO2 max) est considérée comme un facteur prédictif important de la mort cardiovasculaire.

- L’activité physique ne doit pas être considérée comme un facteur de risque d’arrêt cardiaque. Le risque de subir un arrêt cardiaque au cours d’une activité physique est extrêmement faible (<1/1 000 000). Cependant, les personnes non entraînées qui font des efforts physiques soudains et vigoureux courent un risque légèrement accru d'arrêt cardiaque (Albert et al.). Les personnes non entraînées doivent augmenter leur charge d’exercice progressivement sur plusieurs mois.

- Les défauts de conduction intraventriculaire (bloc de branche gauche, défauts de conduction non spécifiques) constituent des facteurs de risque d’arrêt cardiaque.

- La taille de l’infarctus du myocarde influe sur le risque d’arrêt cardiaque pendant les phases aiguë, subaiguë et chronique (Goldberger et al.). Les infarctus entraînant une insuffisance cardiaque sont particulièrement susceptibles de provoquer un arrêt cardiaque.

- La tachycardie ventriculaire (TV) monomorphe non soutenue et les extrasystoles ventriculaires sont considérées comme des arythmies bénignes si le patient ne présente pas de maladie cardiaque structurelle.

- La tachycardie ventriculaire polymorphe est un facteur de risque important d’arrêt cardiaque.

- Les extrasystoles ventriculaires occasionnellement fréquentes sont une manifestation de la maladie coronarienne.

- Les extrasystoles ventriculaires et la TV non soutenue induite par un effort physique indiquent un risque accru d’arrêt cardiaque.

- Des extrasystoles ventriculaires fréquentes (>10/h) après un infarctus du myocarde indiquent également un risque d’arrêt cardiaque.

Références

Myerburg RJ, Junttila MJ. Sudden cardiac death caused by coronary heart disease. Circulation. 2012.

Myerburg RJ, Castellanos A. Arrêt cardiaque et mort cardiaque subite. Man DL, Zipes DP, Libby P, Bonow RO. Braunwald’s Heart Disease : A Textbook of Cardiovascular Medicine. 10e éd. Elsevier.

Myerburg RJ, Kessler KM, Castellanos A. Sudden cardiac death : structure, function, and time-dependence of risk. Circulation 1992;85(suppl I):1-2,1-10.

Yoshinaga M, Kucho Y, Nishibatake M, et al. Probabilité de diagnostic du syndrome du QT long chez les enfants et les adolescents selon les critères de la déclaration de consensus d’experts HRS/EHRA/APHRS. Eur Heart J. 2016.

A Tale of Coronary Artery Disease and Myocardial Infarction Liste des auteurs. Elizabeth G. Nabel, M.D., et Eugene Braunwald, M.D. A Tale of Coronary Artery Disease and Myocardial Infarction Liste des auteurs. Elizabeth G. Nabel, M.D., et Eugene Braunwald, M.D.

Albert CM, Mittleman MA, Chae CU, et al. Triggering of sudden death from cardiac causes by vigorous exertion. N Engl J Med. 2000.

Chugh SS, Reinier K, Singh T, et al. Determinants of prolonged QT interval and their contribution to sudden death risk in coronary artery disease: The Oregon Sudden Unexpected Death Study. Circulation. 2009.

Towards better clinical prediction models: seven steps for development and an ABCD for validation. Ewout W. Steyerberg, Yvonne Vergouwe. European Heart Journal, Volume 35, Issue 29, 1 August 2014, Pages 1925-1931, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu207

Demirovic J. Facteurs de risque dans l’incidence de la mort cardiaque subite et possibilités de prévention. Thèse de doctorat, University of Belgrade Press, Belgrade, YU. 1985.

Myerburg RJ. Implantable cardioverter-defibrillators after myocardial infarction. N Engl J Med. 2008.

Goldberger JJ, Buxton AE, Cain M, et al. Risk stratification for arrhythmic sudden cardiac death: identifying the roadblocks. Circulation. 2011.

Bigger JT, Fleiss JL, Kleiger R, Miller JP, Rolnitzky LM. The relationships among ventricular arrhythmias, left ventricular dysfunction, and mortality in the 2 years after myocardial infarction. Circulation 1984;69:250-258. 46. Moss AJ, Zareba W, Hall WJ, Klein H, Wilber DJ, Cannom DS, et al. Prophylactic implantation of a defibrillator in patients with myocardial infarction and reduced ejection fraction. N Engl J Med 2002;346:877-883.