Interprétation des ECG de stimulateurs cardiaques

L’évaluation du fonctionnement d’un stimulateur cardiaque (pacemaker) nécessite une connaissance du mode de stimulation programmé et une analyse minutieuse des tracés ECG. Bien que la plupart des appareils modernes soient capables de transmettre les tracés ECG en continu et les données intracardiaques (EGM) à des plateformes basées sur le cloud pour une télécardiologie, le clinicien au chevet du patient n’a souvent accès qu’à l’ECG de surface conventionnel à 12 dérivations. Pouvoir évaluer le fonctionnement normal d’un stimulateur cardiaque, identifier le mode de stimulation et effectuer un dépannage initial (trouver la cause d’une dysfonction) doit être considéré comme une compétence clinique fondamentale pour tout cardiologue et urgentiste.

Le Code NBG : Comprendre le mode de stimulation

Pour interpréter correctement l’ECG, il est impératif de comprendre le code international NBG (NASPE/BPEG Generic) qui décrit le mode de fonctionnement du dispositif. Ce code est composé de 3 à 5 lettres, dont les trois premières sont essentielles pour l’analyse de l’ECG de surface :

- Position I (Chambre stimulée) : A (Oreillette), V (Ventricule), D (Double : A+V).

- Position II (Chambre détectée) : A (Oreillette), V (Ventricule), D (Double : A+V).

- Position III (Réponse à la détection) : I (Inhibé), T (Déclenché/Triggered), D (Double : Inhibé et Déclenché).

Par exemple, un mode VVI signifie que le ventricule est stimulé, le ventricule est détecté, et si une activité intrinsèque est perçue, la stimulation est inhibée. Un mode DDD implique une capacité de stimulation et de détection dans les deux chambres, permettant de maintenir la synchronisation auriculo-ventriculaire.

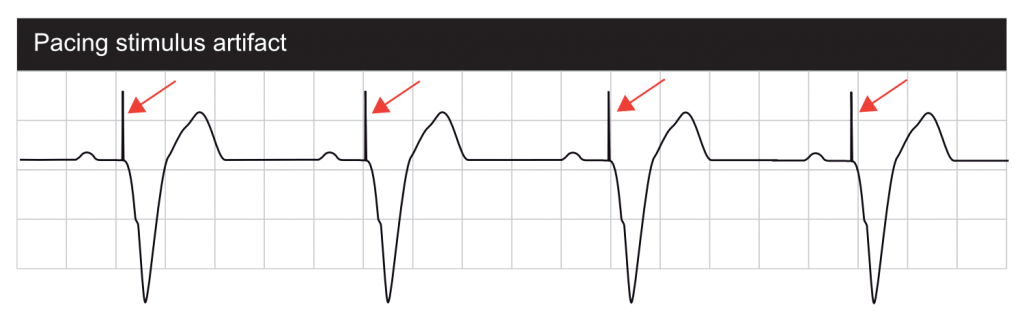

L’artéfact de stimulation

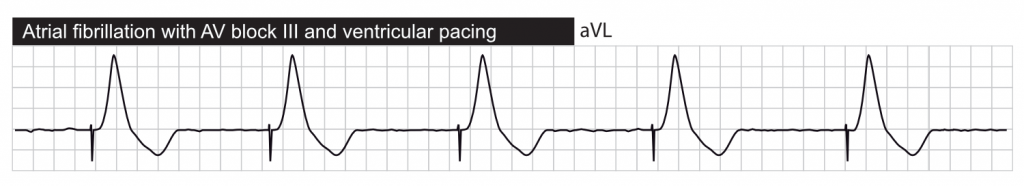

L’activité de stimulation peut être visible ou invisible, en fonction du type de stimulateur, de la programmation (bipolaire vs unipolaire) et de l’activité cardiaque intrinsèque du patient. La principale manifestation de la stimulation sur l’ECG de surface est l’artéfact de stimulation, aussi appelé « spicule » (figure 1). Il s’agit d’une déflexion brève, fine et de haute fréquence.

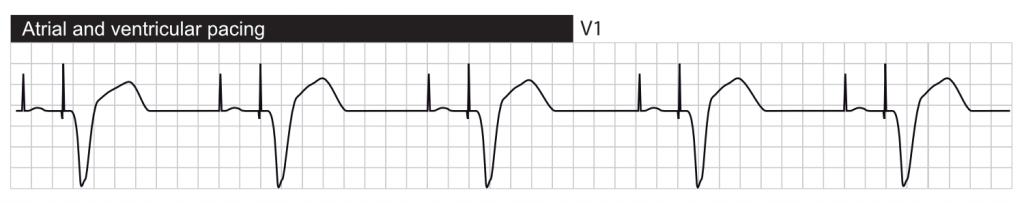

Dans la stimulation auriculaire, l’artéfact précède l’onde P. Dans la stimulation ventriculaire, il précède le complexe QRS. Deux artéfacts séquentiels sont observés si les deux cavités sont stimulées (mode DDD séquentiel). L’artéfact de stimulation est nettement plus ample en stimulation unipolaire (où le boîtier sert d’anode), créant un grand vecteur électrique. En revanche, la stimulation bipolaire (courant circulant entre l’extrémité distale et l’anneau proximal de la sonde) produit un artéfact de stimulation très discret, parfois à peine visible ou visible seulement dans certaines dérivations précordiales. Il est crucial de ne pas confondre l’absence de spicule visible avec une absence de stimulation, particulièrement sur les appareils modernes programmés en bipolaire.

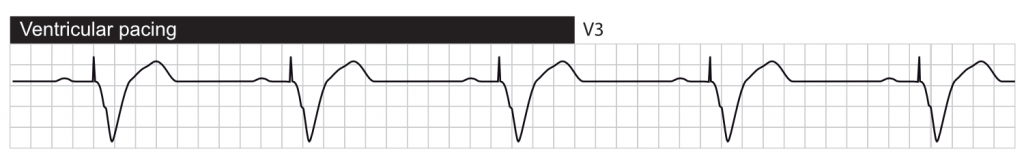

Outre les artefacts de stimulation, la stimulation ventriculaire droite produit des complexes QRS larges avec une morphologie de type LBBB (c’est-à-dire un aspect de bloc de branche gauche), avec une onde R large et crochetée en V5-V6 et un aspect QS ou rS en V1. Cela s’explique par le fait que le ventricule droit est activé en premier (puisque la sonde s’y trouve) et l’impulsion se propage lentement de cellule à cellule vers le ventricule gauche, sans emprunter le réseau de His-Purkinje rapide. L’axe du QRS dépend du site de stimulation : une stimulation à l’apex du VD donne généralement un axe hypergauche (négatif en II, III, aVF), tandis qu’une stimulation de la chambre de chasse (septum haut) peut donner un axe normal ou inférieur.

Évaluation de la fonction du stimulateur cardiaque

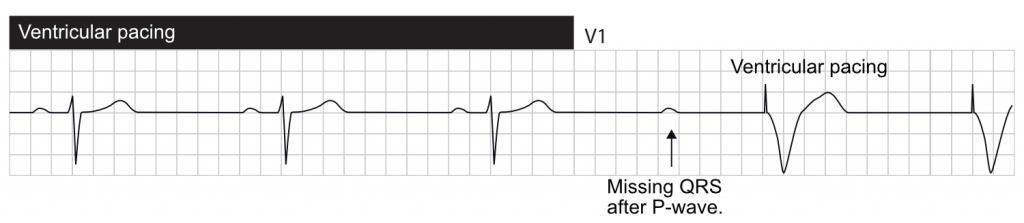

L’analyse systématique doit vérifier deux fonctions fondamentales : la capture (la stimulation entraîne-t-elle une dépolarisation ?) et la détection (le stimulateur voit-il l’activité spontanée du patient ?).

Fréquence de base et Hystérésis

La fréquence de base est la fréquence cardiaque minimale garantie par le stimulateur cardiaque en l’absence d’activité intrinsèque. Elle est généralement fixée à 60 battements/min, mais peut varier selon la programmation (souvent entre 50 et 70 bpm). Une fréquence cardiaque inférieure à la fréquence de base suggère un défaut de stimulation (perte de capture ou absence de sortie).

Il existe cependant une exception fréquente appelée hystérésis de fréquence. Cette fonction permet à la fréquence cardiaque intrinsèque du patient de descendre en dessous de la fréquence de base programmée (par exemple jusqu’à 50 bpm) avant que le stimulateur ne se déclenche. Une fois la stimulation débutée, elle se fait à la fréquence de base (60 bpm). Cela favorise le rythme spontané du patient. Sur l’ECG, cela se traduit par un intervalle R-R plus long juste avant le premier battement stimulé.

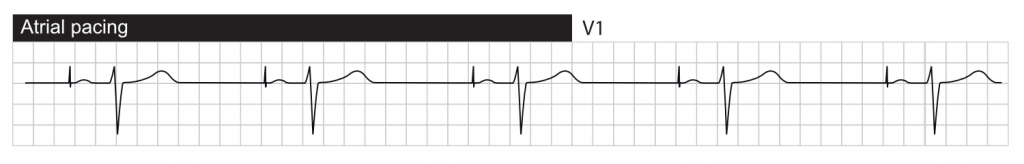

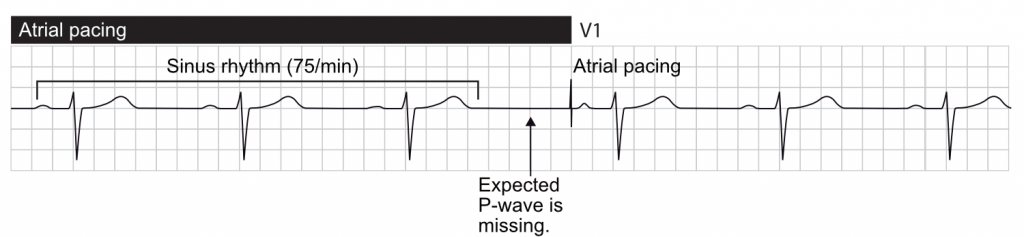

Ondes P et Stimulation Auriculaire

L’aspect de l’onde P stimulée dépend du site d’implantation de la sonde auriculaire. Généralement, la sonde est fixée dans l’appendice auriculaire droit ou la paroi latérale haute, ce qui produit des ondes P d’axe normal (positives en I et II), similaires au rythme sinusal. Si la sonde est placée plus bas dans l’atrium ou au niveau du septum interauriculaire bas, l’activation auriculaire peut être rétrograde caudocrânienne, produisant des ondes P négatives dans les dérivations inférieures (II, III, aVF).

Une bonne capture auriculaire est confirmée par la présence d’une onde P suivant immédiatement chaque artéfact auriculaire. Une bonne détection auriculaire est confirmée par le recyclage du stimulateur (absence de stimulation) lorsqu’une onde P spontanée survient à une fréquence supérieure à la fréquence de base.

Complexe QRS et Stimulation Ventriculaire

La morphologie du QRS est un indicateur clé du site de stimulation :

- Apex du Ventricule Droit (VD) : Aspect de BBG avec un axe hypergauche (QRS négatifs en II, III, aVF). C’est le site le plus courant historiquement.

- Septum du VD ou Chambre de Chasse : Aspect de BBG, mais l’axe est souvent normal ou vertical (QRS positifs en II, III, aVF), car l’activation se propage du haut vers le bas.

- Stimulation Hisienne ou de la Branche Gauche (Physiologique) : Les nouvelles techniques de stimulation visent à capturer le système de conduction natif. Cela résulte en des QRS fins (< 120 ms) ou un aspect de BBD incomplet, se rapprochant d'un ECG normal.

Comme mentionné, la stimulation ventriculaire conventionnelle entraîne une dépolarisation anormale, et donc une repolarisation anormale. On observe des segments ST-T discordants (le segment ST et l’onde T sont dirigés à l’opposé de la déflexion principale du QRS). Une concordance (QRS positif et T positive, ou QRS négatif et ST affaissé de façon excessive) doit faire suspecter une ischémie (voir section infarctus ci-dessous).

Vous trouverez ci-dessous des tracés d’ECG illustrant ces aspects normaux.

ECG en cas de stimulation biventriculaire (CRT)

Dans la stimulation biventriculaire, ou thérapie de resynchronisation cardiaque (TRC), la stimulation se produit à la fois dans le ventricule droit (sonde classique) et dans le ventricule gauche (via une sonde placée dans une veine du sinus coronaire). L’objectif est de corriger le délai d’activation électromécanique causé par un bloc de branche gauche complet.

Sur l’ECG de surface, la stimulation biventriculaire se distingue souvent par :

- Morphologie en V1 : Une onde R dominante ou un aspect R/S en V1, contrairement à l’aspect QS typique de la stimulation VD seule. Cela reflète l’activation du ventricule gauche (postérieur) se dirigeant vers l’avant et la droite.

- Affinement du QRS : Le complexe QRS stimulé est généralement plus étroit que le QRS intrinsèque du patient (si BBG) ou que le QRS de stimulation VD seule.

- Axe : L’axe frontal est souvent dirigé vers l’extrême droite (négatif en I, positif en aVF).

Ce mode de stimulation réduit la morbidité et la mortalité dans l’insuffisance cardiaque systolique chronique avec un complexe QRS large et une fraction d’éjection réduite. La TRC ne réduit cependant pas la morbidité et la mortalité chez les patients dont la durée du QRS est inférieure à 130 ms, soulignant l’importance de la dyssynchronie électrique comme cible thérapeutique (1-4).

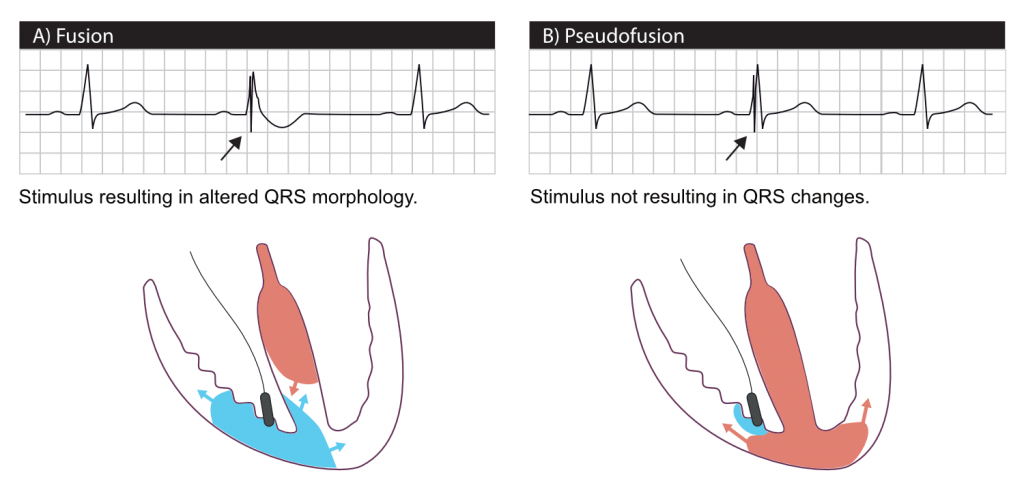

Fusion et pseudofusion

Il est fréquent d’observer des morphologies hybrides lorsque le rythme spontané du patient et le rythme du stimulateur entrent en compétition. Il ne s’agit pas nécessairement d’un dysfonctionnement.

La fusion implique que le ventricule est simultanément dépolarisé par le stimulus du stimulateur cardiaque et par l’impulsion intrinsèque passant par le système His-Purkinje. Cela se produit lorsque les deux fronts d’onde d’activation coïncident. Le complexe QRS résultant est « hybride », de largeur intermédiaire entre le QRS spontané et le QRS stimulé (figure 8A).

La pseudofusion se produit dans les mêmes situations que la fusion, mais la dépolarisation provenant du stimulus du stimulateur cardiaque ne se propage pas dans le myocarde car celui-ci est déjà réfractaire (absolument) suite à l’activation intrinsèque. Le stimulateur délivre son impulsion car il n’a pas eu le temps de détecter le QRS natif (qui survient dans la « période réfractaire » du stimulateur ou juste avant la fin du délai programmé). Un artéfact de stimulation est observé surajouté au QRS, mais la morphologie du complexe QRS reste identique au complexe intrinsèque (figure 8B). Ce phénomène est normal.

Réponse à l’application d’un aimant

Une compétence clinique importante est de connaître l’effet d’un aimant clinique posé sur le boîtier du stimulateur. L’application d’un aimant entraîne généralement une fermeture de l’interrupteur à lame souple (relais reed) ou l’activation d’un capteur à effet Hall, provoquant le passage immédiat en mode asynchrone (DOO, VOO ou AOO). Dans ce mode, les fonctions de détection sont désactivées et l’appareil stimule à une fréquence fixe « magnétique » (souvent 85, 90 ou 100 bpm selon la marque et le niveau de batterie).

Cette manœuvre est utile pour :

- Vérifier la capture (si le patient a un rythme propre qui inhibe habituellement le stimulateur).

- Arrêter une tachycardie médiée par le stimulateur (PMT).

- Évaluer grossièrement l’état de la batterie (la fréquence magnétique diminue lorsque la batterie s’épuise).

- Prévenir l’inhibition du stimulateur par des interférences électromagnétiques lors d’une chirurgie (bistouri électrique).

Infarctus aigu du myocarde chez un patient porteur d’un stimulateur cardiaque

La stimulation auriculaire n’affecte pas le QRS et le segment ST-T. Par conséquent, la stimulation auriculaire isolée (modes AAI ou DDD avec conduction native) n’affecte pas l’interprétation de l’ischémie myocardique sur l’ECG.

La stimulation ventriculaire, cependant, entraîne un complexe QRS large et des changements ST-T secondaires obligatoires (discordance), ce qui complique considérablement la détection de l’ischémie. Comme dans le cas du bloc de branche gauche, ces changements ST-T secondaires peuvent masquer ou imiter une ischémie myocardique aiguë. Il existe trois méthodes pour aborder ce problème :

- Inactiver temporairement le stimulateur cardiaque (en reprogrammant une fréquence de base basse, ex: 30 bpm), si le patient a une activité cardiaque intrinsèque stable. Cela permet d’examiner les segments ST-T pendant une dépolarisation spontanée. Notez que la mémoire cardiaque (phénomène de Chatterjee) peut entraîner des inversions de l’onde T persistantes même après l’arrêt de la stimulation, mimant une ischémie.

- Comparer le tracé ECG actuel avec les tracés précédents. L’apparition de nouvelles anomalies de repolarisation, même sur rythme stimulé, doit alerter.

- Utiliser les critères de Sgarbossa originaux ou, de préférence, les critères de Sgarbossa modifiés par Smith. Ces critères recherchent une concordance anormale (élévation du ST dans une dérivation avec QRS positif) ou une discordance excessive (élévation du ST > 25% de l’amplitude de l’onde S) pour diagnostiquer l’occlusion coronaire aiguë sur rythme stimulé.

Le dysfonctionnement des stimulateurs cardiaques, y compris les défauts de détection et de capture, est abordé en détail dans le chapitre suivant.

Références

- Ruschitzka et al (N Engl J Med 2013 ; 369:1395-1405) – Cardiac-Resynchronization Therapy in Heart Failure with a Narrow QRS Complex

- Goldenberg et al (N Engl J Med 2014 ; 370:1694-1701) – Survival with Cardiac-Resynchronization Therapy in Mild Heart Failure

- Tang et al (N Engl J Med 2010 ; 363:2385-2395) – Cardiac-Resynchronization Therapy for Mild-to-Moderate Heart Failure

- Moss et al (N Engl J Med 2009 ; 361:1329-1338) – Cardiac-Resynchronization Therapy for the Prevention of Heart-Failure Events.