Arrêt cardiaque en cas d’hypothermie (hypothermie accidentelle)

Hypothermie accidentelle

L’hypothermie accidentelle est définie comme une baisse involontaire de la température centrale corporelle en dessous de 35 °C. Elle constitue une urgence médicale complexe nécessitant une prise en charge spécifique, distincte des protocoles de réanimation standard. Les températures corporelles les plus basses enregistrées à partir desquelles des patients ont été réanimés avec succès, avec une récupération neurologique complète, sont de 11,8 °C pour l’hypothermie accidentelle et de 4,2 °C pour l’hypothermie d’origine médicale (Mroczek et al., Stephen et al.).

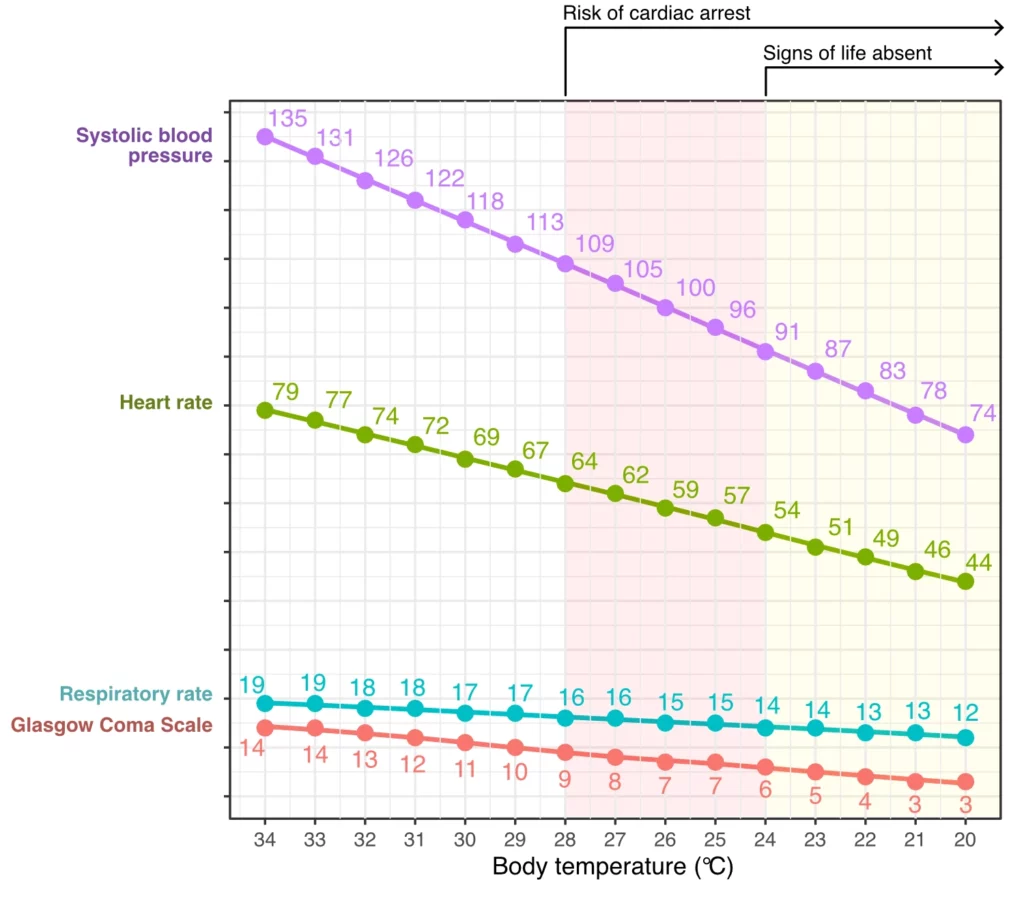

La figure 1 illustre le déclin de la fonction cardiopulmonaire et de la conscience corrélé à la baisse de la température corporelle. Il existe une relation linéaire entre la température centrale, la dépression de la fonction cardiopulmonaire et l’altération de la vigilance. Physiologiquement, l’hypothermie induit une bradycardie progressive réfractaire à l’atropine, une baisse du débit cardiaque et une hypotension. Il est peu probable qu’un arrêt cardiaque hypothermique spontané se produise lorsque la température corporelle reste supérieure à 28 °C (82,4 °F), tandis que les températures inférieures à 24 °C (75,2 °F) ne sont généralement pas compatibles avec le maintien des signes vitaux (Frei et al.).

Neuroprotection et métabolisme

Lorsque l’hypothermie précède l’arrêt cardiaque, le corps a été refroidi avant l’arrêt circulatoire, ce qui confère un effet neuroprotecteur majeur et augmente considérablement les chances de survie. Dans ce contexte, des résultats neurologiques favorables sont possibles même après des périodes prolongées d’absence de circulation sanguine (no-flow) ou de réanimation cardio-pulmonaire (low-flow). Ce phénomène s’explique par la réduction drastique du taux métabolique cérébral qui accompagne la baisse de la température. Pour chaque réduction de 1 °C de la température corporelle, la consommation d’oxygène (CMRO2) diminue d’environ 6 % (Wood et al.). À 18°C, le cerveau peut tolérer un arrêt circulatoire jusqu’à 10 fois plus longtemps qu’à normothermie.

Diagnostic et évaluation clinique

L’évaluation de la vitalité d’une personne hypothermique peut s’avérer extrêmement difficile. L’hypothermie profonde provoque une bradypnée extrême et une bradycardie sévère, rendant le pouls filant et difficilement perceptible. Cette présentation peut imiter la mort apparente. Par conséquent, une évaluation méticuleuse des signes vitaux est cruciale : la palpation du pouls (carotidien ou fémoral) doit être effectuée pendant au moins 60 secondes avant de conclure à un arrêt cardiaque. L’utilisation de l’échocardiographie au chevet du patient est fortement recommandée pour détecter une activité cardiaque mécanique résiduelle.

Des taux de survie exceptionnellement élevés ont été documentés dans des cas d’hypothermie accidentelle suivie d’un arrêt cardiaque, surpassant largement les taux de survie des arrêts cardiaques normothermes. Pour les arrêts cardiaques sans témoin dans ces conditions, le taux de survie à l’arrivée à l’hôpital a été enregistré à 27 %, tandis que pour les arrêts cardiaques avec témoin, le taux de survie atteint 73 % (Podsiadlo et al.). Une grande majorité de ces patients présentent une fonction neurologique satisfaisante à la sortie de l’hôpital, justifiant des efforts de réanimation agressifs et prolongés.

Classification de Swiss Staging

La classification de l’hypothermie, basée sur les signes cliniques (système de stadification suisse), permet une estimation rapide de la température centrale sur le terrain lorsque la thermométrie précise n’est pas disponible (Tableau 1). Cette classification guide la stratégie de prise en charge pré-hospitalière.

| Stade (Swiss Staging) | Gravité | Caractéristiques cliniques | Température corporelle estimée (°C) |

|---|---|---|---|

| HT I | Hypothermie légère | Conscient avec tremblements (frissons) | 32-35 °C |

| HT II | Hypothermie modérée | Altération de la conscience, absence de frissons | 28-32 °C |

| HT III | Hypothermie sévère | Inconscient, avec des signes de vie présents | 24-28 °C |

| HT IV | Hypothermie profonde (arrêt cardiaque) | Aucun signe de vie (mort apparente) | < 24 °C |

| HT V | Décès par hypothermie irréversible | Décès confirmé (ex: température < 13.7°C) | < 13.7 °C |

Modifications physiologiques et ECG

Avant la survenue de l’arrêt cardiaque, l’hypothermie entraîne des modifications électrocardiographiques caractéristiques. Le ralentissement de la conduction myocardique se traduit par un allongement de l’intervalle PR, un élargissement du complexe QRS et un allongement de l’intervalle QT corrigé. L’apparition d’une onde J d’Osborn (déflexion positive à la jonction du complexe QRS et du segment ST) est pathognomonique, bien que non constante, et sa taille est inversement proportionnelle à la température corporelle. Le myocarde froid est extrêmement irritable : toute stimulation physique brusque lors des mobilisations peut précipiter une fibrillation ventriculaire (FV). C’est le phénomène de « rescue collapse ».

Mesures à prendre en cas d’hypothermie accidentelle avec arrêt cardiaque ou dépression cardiopulmonaire

La prise en charge de l’arrêt cardiaque hypothermique diffère des algorithmes standards de réanimation (ACLS/ALS). L’objectif prioritaire est le réchauffement central tout en maintenant une perfusion tissulaire minimale.

- Manipulation douce : Les patients doivent être mobilisés avec une extrême précaution pour éviter de déclencher une fibrillation ventriculaire sur un cœur froid et irritable.

- Évaluation pronostique : Utilisez le score HOPE pour évaluer la probabilité de survie et guider la décision de mise sous assistance circulatoire (ECMO).

- Indications de la RCP : La RCP doit être initiée et poursuivie même en cas de périodes de no-flow prolongées, sauf en cas de lésions létales évidentes, de thorax incompressible (gelé), ou d’ensevelissement sous avalanche > 60 min avec voies aériennes obstruées et asystolie. La RCP est indiquée dans les cas d’arrêts cardiaques sans témoin, ainsi que si le rythme initial est l’asystolie (Podsiadlo et al.), car l’asystolie peut être secondaire au froid et non à l’hypoxie primaire.

- Monitorage multiparamétrique :

- Température centrale (œsophagienne, rectale ou vésicale avec sonde thermique).

- ECG continu (recherche d’ondes J, bradycardie, FV).

- Capnométrie (ETCO2) : des valeurs faibles sont attendues du fait du bas débit métabolique, et ne doivent pas faire arrêter la réanimation.

- Échocardiographie au chevet du patient pour exclure une tamponnade ou confirmer l’absence de contraction (standstill).

- Stratégie de réchauffement :

- En cas d’arrêt cardiaque ou d’instabilité hémodynamique sévère (Stade HT IV) : Le réchauffement est réalisé de manière optimale grâce à l’oxygénation par membrane extracorporelle (ECLS/ECMO). Cette technique permet de suppléer à la défaillance cardiaque tout en réchauffant le sang rapidement (4 à 6 °C/heure). Le transfert vers un centre expert en ECLS est prioritaire.

- En l’absence d’ECMO ou en attente de transfert : Des techniques de réchauffement non invasives et invasives doivent être mises en œuvre simultanément :

- Réchauffement externe actif : Couvertures à air pulsé (Bair Hugger™), coussins chauffants chimiques (attention aux brûlures).

- Réchauffement interne actif : Fluides intraveineux chauffés (38-40°C), oxygène chauffé et humidifié, lavage gastrique/vésical/thoracique à l’eau chaude.

- Soins immédiats : Retirez délicatement tous les textiles froids ou humides (couper les vêtements) pour arrêter la déperdition thermique.

- Adaptation des médicaments et de la défibrillation (Guidelines ERC/AHA) :

- Température < 30 °C : L’administration de médicaments (adrénaline, amiodarone) est inefficace et potentiellement toxique (accumulation plasmatique). Elle doit être suspendue. La défibrillation peut être tentée (max 3 chocs), mais est souvent inefficace sur un myocarde < 30°C. Si la FV persiste après 3 chocs, différer les tentatives suivantes jusqu'au réchauffement > 30°C.

- Température entre 30 °C et 35 °C : Les intervalles d’administration des drogues (adrénaline) doivent être doublés (toutes les 6 à 10 minutes) en raison du métabolisme ralenti.

- Température > 35 °C : Reprendre les protocoles ACLS standards.

Hypothermie et asphyxie simultanées en cas d’avalanche

Le scénario de l’avalanche combine hypothermie, traumatisme et asphyxie. La distinction est cruciale pour le pronostic. L’hypothermie associée à l’asphyxie est couramment observée chez les victimes d’avalanches. En général, si l’ensevelissement est court (< 35 min) et que le patient est en arrêt, la cause est probablement l'asphyxie traumatique, de mauvais pronostic.

Cependant, étant donné l’effet de refroidissement rapide associé à la neige, il est conseillé de tenter une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) selon des critères précis. La prise en charge initiale doit impérativement comprendre cinq insufflations de sauvetage avant de débuter les compressions thoraciques, car l’hypoxie est la cause primaire de l’arrêt.

Critères décisionnels en avalanche

Selon les recommandations internationales (ICAR/ERC) :

- Durée d’ensevelissement < 60 minutes : Si le patient est en arrêt cardiaque, la cause est l’asphyxie. La RCP standard doit être pratiquée. Si aucun ROSC (retour de la circulation spontanée) n’est obtenu après 20 minutes de RCP standard (ou en présence d’asystolie et voies aériennes obstruées), l’arrêt de la réanimation peut être envisagé.

- Durée d’ensevelissement > 60 minutes : L’hypothermie peut avoir protégé le cerveau avant l’anoxie complète. La RCP est recommandée, surtout si les voies aériennes sont libres (poche d’air). Ces patients sont candidats au réchauffement par ECMO.

- Dosage du Potassium sérique : En cas d’arrêt cardiaque hypothermique, une kaliémie > 12 mmol/L (certains protocoles citent > 8 mmol/L) est un marqueur fiable de lyse cellulaire irréversible et d’asphyxie prolongée, signant l’arrêt des manœuvres.

Références

DeBehnke DJ, Hilander SJ, Dobler DW, Wickman LL, Swart GL. The hemodynamic and arterial blood gas response to asphyxiation: a canine model of pulseless electrical activity. Resuscitation 1995;30:169-75.

Safar P, Paradis NA, Weil MH. Asphyxial cardiac arrest. In: Paradis NA, Halperin HR, Kern KB, Wenzel V, Chamberlain DA, éditeurs. Cardiac arrest-the science and practice of resuscitation medicine.

Kitamura T, Kiyohara K, Sakai T, et al. Epidemiology and outcome of adult out-of-hospital cardiac arrest of non-cardiac origin in Osaka: a population-based study. BMJ Open 2014;4:e006462.

Deasy C, Bray J, Smith K, et al. Hanging-associated out-of-hospital cardiac arrests in Melbourne, Australia. Emerg Med 2013;30:38-42.

Luna GK, Pavlin EG, Kirkman T, Copass MK, Rice CL. Hemodynamic effects of external cardiac massage in trauma shock. J Trauma 1989;29:1430-3.

Jeffcoach DR, Gallegos JJ, Jesty SA, et al. Use of CPR in hemorrhagic shock, a dog model (utilisation de la réanimation cardio-pulmonaire en cas de choc hémorragique, un modèle canin). J Trauma Acute Care Surg 2016;81:27-33.

Watts S, Smith JE, Gwyther R, Kirkman E. Les compressions thoraciques fermées réduisent la survie dans un modèle animal d’arrêt cardiaque traumatique induit par une hémorragie. Resuscitation 2019;140 : 37-42.

Endo A, Kojima M, Hong ZJ, Otomo Y, Coimbra R. Open-chest versus closed-chest cardiopulmonary resuscitation in trauma patients with signs of life upon hospital arrival : a retrospective multicenter study. Crit Care 2020;24:541.

Ebo DG, Clarke RC, Mertes PM, et al. Mécanismes moléculaires et physiopathologie de l’hypersensibilité périopératoire et de l’anaphylaxie : une revue narrative. Br J Anaesth 2019;123:e384-9.

Wallmuller C, Meron G, Kurkciyan I, et al. Causes de l’arrêt cardiaque à l’hôpital et influence sur le résultat. Resuscitation 2012;83:1206-11.

Wang CH, Huang CH, Chang WT, et al. The effects of calcium and sodium bicarbonate on severe hyperkalaemia during cardiopulmonary resuscitation : a retrospective cohort study of adult in-hospital cardiac arrest. Resuscitation 2016;98:105-11.

Saarinen S, Nurmi J, Toivio T, et al. Le traitement approprié de la cause sous-jacente primaire de l’AEP pendant la réanimation améliore-t-il la survie des patients ? Resuscitation 2012;83:819-22.

Mroczek T, Gladki M, Skalski J. Successful resuscitation from accidental hypothermia of 11.8 degrees C : where is the lower bound for human beings ? Eur J Cardiothorac Surg 2020;58:109-12.

Stephen CR, Dent SJ, Hall KD, Smith WW. Physiologic reactions during profound hypothermia with cardioplegia. Anesthesiology 1961;22:873-81.

Frei C, Darocha T, Debaty G, et al. Clinical characteristics and outcomes of witnessed hypothermic cardiac arrest : a systematic review on rescue collapse. Resuscitation 2019;137:4-18.

Wood S. Interactions entre l’hypoxie et l’hypothermie. Annu Rev Physiol 1991;53:71-85.

Podsiadlo P, Darocha T, Svendsen OS, et al. Outcomes of patients suffering unwitnessed hypothermic cardiac arrest rewarmed with extracorporeal life support : a systematic review. Artif Organs 2020.